屈光手术是以手术改变眼屈光状态,使外界物体在视网膜上清晰成像,从而改善视觉功能[1]。随着人们对视觉质量和生活质量要求提高,越来越多人选择通过手术方式矫正屈光不正或提升老视的阅读或近距离视物体验。

屈光手术不仅涉及其他眼科手术所要求的显微外科操作技术,还涵盖大量几何光学和物理光学知识,眼科其他专科医师对此较为陌生;而随着手术理念及相关技术设备不断更新迭代,屈光手术方法层出不穷,其可矫正的屈光不正范围也不断扩大,屈光专科医师对于屈光手术方法发展演化及应用情况的认知存在差异,初学者更难窥全貌。

2022年12月由中国民族卫生协会标准化工作委员会归口和发布的团体标准《激光角膜屈光手术技术规范 第1部分:准分子激光角膜屈光手术》,为我国现行的各类准分子激光角膜屈光手术规范化和质量控制提供了可参考的标准和依据,其中涉及多种屈光手术的名称术语和分类。为便于屈光专科医师尤其初学者理解和掌握,规范开展相关临床和科研工作,本文对我国屈光手术方法的名称和分类进行梳理和归纳。

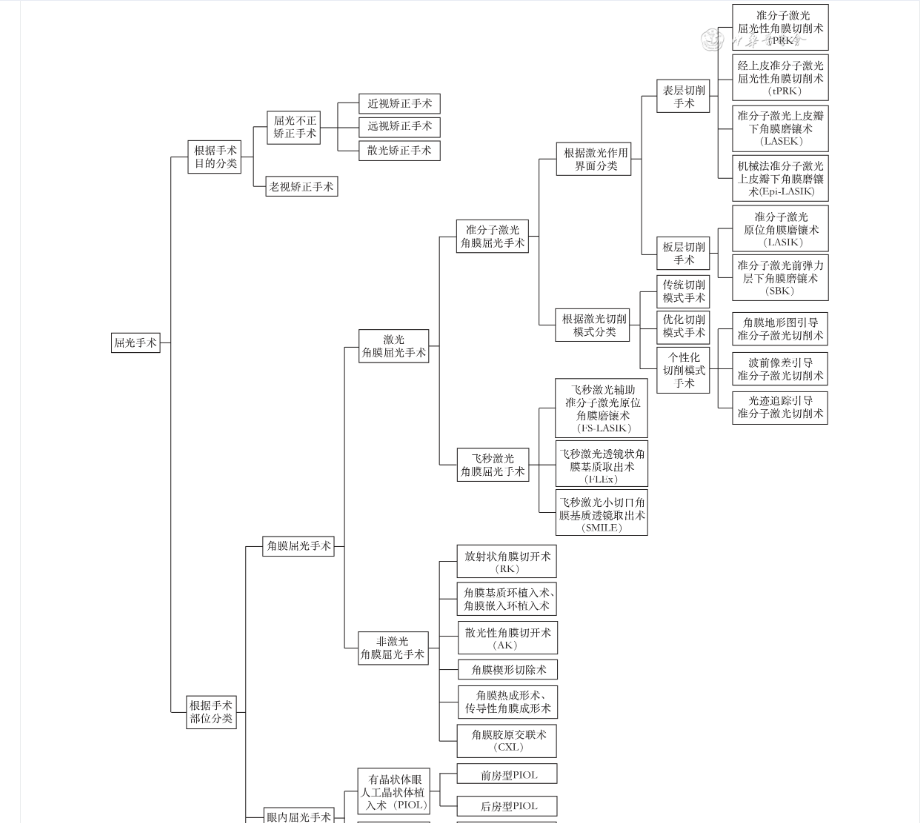

屈光手术有多种分类方法,但目前尚无一种可包括所有屈光手术,且根据不同分类标准,各种屈光手术分类方法之间存在交叉。本文在总结屈光手术的发展演化过程以避免重复的基础上,对我国开展的屈光手术进行分类( 图1 )。需要指出的是,随着不同年龄段患者对屈光手术后视觉质量要求不断提高,我国白内障摘除手术已不仅是防盲复明手术[2],而是属于广义的眼内屈光手术范畴。囿于篇幅,本文未将白内障摘除手术纳入屈光手术分类。

图1 我国屈光手术分类

一、按照手术目的分类

根据手术所改变的屈光状态和产生的治疗效果对屈光手术进行分类,可分为屈光不正矫正手术和老视矫正手术。

(一)屈光不正矫正手术

为矫正近视、远视、散光等屈光不正状态的手术,可根据手术部位进一步分类,包括角膜屈光手术和眼内屈光手术两大类。对于屈光度数稳定且有意愿通过手术改变屈光状态的成年屈光不正患者,有多种屈光手术可解除或减少其对框架眼镜或角膜接触镜等光学矫正方法的依赖。

(二)老视矫正手术

近年年龄在约40岁、为满足老视视觉需求而选择行屈光手术的人群逐渐增多。手术目的在于解决存在年龄相关性调节不足者近、中、远距离视物以及近、中、远距离同时视物问题,而非真正提高或恢复晶状体和睫状肌的调节功能。从手术部位而言,除通过目前较成熟的角膜屈光手术[3]和眼内屈光手术补偿因调节不足导致的视觉需求外,还可通过巩膜屈光手术进行干预。

对于约40岁(老视前期)至52岁(老视早期)者,因晶状体透明且存在部分调节功能,故更适合行角膜屈光手术[3]。角膜屈光手术中应用较多的方案包括单眼视和微单眼视、Q值调整的改良单眼视和激光融合视力(laser blended vision,LBV)以及多焦点设计激光切削(如使用PresbyMAX、Supracor技术)等[4]。

二、按照手术部位分类

根据手术部位,屈光手术可分为角膜屈光手术、眼内屈光手术及巩膜屈光手术。

(一)角膜屈光手术(keratorefractive surgery、refractive keratoplasty、corneal refractive surgery)

指于角膜行手术以改变眼屈光状态。根据手术界面位置,角膜屈光手术又可进一步分为表层角膜屈光手术和板层角膜屈光手术。具有代表性的表层角膜屈光手术为准分子激光屈光性角膜切削术(photorefractive keratectomy,PRK),而具有代表性的板层角膜屈光手术为准分子激光原位角膜磨镶术(laser in situ keratomileusis,LASIK)和飞秒激光小切口角膜基质透镜取出术(femtosecond laser small-incision lenticule extraction,SMILE)等。激光角膜屈光手术是目前角膜屈光手术的主要发展方向。

(二)眼内屈光手术(intraocular refractive surgery)

1.有晶状体眼人工晶状体植入术(phakic IOL implantation,PIOL):不干预眼内透明晶状体,通过植入人工晶状体补偿自身屈光能力,同时保留眼调节力,相对于角膜屈光手术引入的高阶像差较少,尤其适用于超高度近视眼(近视屈光度数≥8.00 D)[5],可用于矫正或减轻20.00 D以下的近视[6]。对于角膜厚度偏薄或角膜地形图欠规则,行角膜屈光手术存在风险的患者,PIOL起到了扩大屈光手术应用范围的作用。

(1)前房型PIOL:将人工晶状体固定于前房内,包括房角支撑型PIOL和虹膜支撑型PIOL,但手术可能引起房角堵塞而导致继发性青光眼和角膜内皮细胞损伤。目前临床已很少使用。

(2)后房型PIOL:将人工晶状体固定于自身晶状体前表面和虹膜后表面之间的后房空间,包括睫状沟支撑型和飘浮型PIOL。人工晶状体不接触晶状体及角膜内皮层,且在眼内稳定性良好。

2.无晶状体眼人工晶状体植入术:具有代表性的手术为屈光性晶状体置换术(refractive lens exchange,RLE),摘除自身晶状体后植入人工晶状体,用于矫正高度近视、远视及散光等屈光不正状态,为无法行角膜屈光手术或由于前房深度无法满足行PIOL条件的屈光不正患者提供一种补充手术方法。近年RLE术中置换多焦点或调节性人工晶状体,还可满足老视患者的视觉需求[7]。

(三)巩膜屈光手术

经巩膜的屈光手术并不能直接改变屈光状态,是通过干预眼球形态,起到稳定屈光状态或一定程度改变眼动态屈光状态的作用。主要包括后巩膜加固术和一系列经巩膜的老视矫正手术。

1.后巩膜加固术:用于高度近视眼,尤其病理性近视眼,通过在眼球后部外壁移植异体巩膜或其他人工、生物材料,限制后部巩膜扩张,控制眼轴延长,以阻止黄斑劈裂等致盲性高度近视眼底病变进展。

2.经巩膜的老视矫正手术:包括巩膜扩张术(scleral expansion band surgery)、前睫状巩膜切开术(anterior ciliary sclerotomy,ACS)、老视逆转术(surgical reversal of presbyopia,SRP)、激光老视逆转术(laser presbyopia reversal,LAPR)[8] 等。其作用机制为通过采用机械或激光等方法,增加巩膜的局部弹力,间接增加睫状肌的伸缩能力,从而达到改善或维持眼部调节力的目的。但是,由于此类手术后常出现效果回退现象,在临床未能得到推广应用。

三、按手术方法是否应用激光分类

激光在眼科尤其在屈光手术领域应用广泛。根据是否应用激光,屈光手术可分为激光手术和非激光手术。激光角膜屈光手术在临床已得到广泛应用,在眼内屈光手术和巩膜屈光手术中也可使用激光技术,如在RLE术中使用飞秒激光完成晶状体囊膜切开及晶状体粉碎[9];在激光前睫状巩膜切除术(laser anterior ciliary excision,LaserACE)中,使用掺铒钇铝石榴石激光对巩膜组织施行不完全穿透微消融[8],这是目前国外矫正老视的重要方法,国内已在逐步开展。激光用于角膜屈光手术的数量占比突出,以下进行详细分类。

(一)激光角膜屈光手术

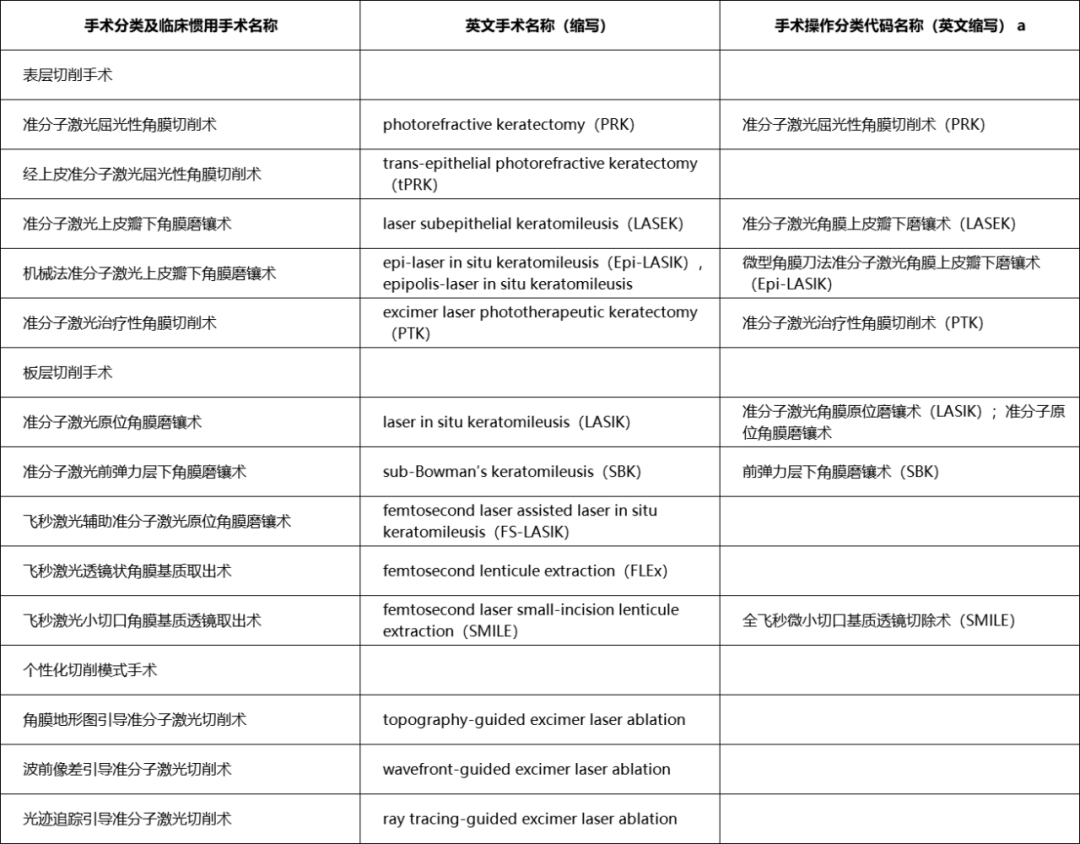

我国各类激光角膜屈光手术的名称多来源于引进手术方法时的各种译文,故存在名称不统一的情况[10]。其临床惯用名称、英文名称及我国目前使用的手术操作分类代码(国家临床版3.0)名称见 表1 。

表1 我国激光角膜屈光手术分类及命名

注: a示国家临床版3.0;表中空项示暂无对应名称

1.准分子激光角膜屈光手术(excimer laser corneal refractive surgery):是使用准分子激光对角膜组织进行切削,以改变屈光状态的方法,可用于矫正近视、远视、散光等屈光不正状态,并可对老视进行屈光度数补偿。

(1)根据准分子激光作用于角膜的界面,进一步分为表层切削(surface ablation)和板层切削(lamellar ablation)手术。

1)表层切削手术:包括以下4个手术。最佳适应证是轻度的近视、远视、散光屈光状态[11],以及角膜相对较薄者。

①PRK是最早应用于临床的准分子激光角膜屈光手术,曾称为光性屈光性角膜切削术[12],是以机械刮除法去除角膜上皮,使用准分子激光对角膜前弹力层和浅基质层进行屈光性切削。

②经上皮准分子激光屈光性角膜切削术(trans-epithelial photorefractive keratectomy,tPRK)是使用准分子激光同时去除角膜上皮、前弹力层和前部基质层,改变角膜形态,达到矫正屈光不正的目的,实现全(程)激光角膜切削[13]。

③准分子激光上皮瓣下角膜磨镶术(laser subepithelial keratomileusis,LASEK)是以20%乙醇松解角膜上皮后将其分离,形成角膜上皮瓣后使用准分子激光对角膜前弹力层和浅基质层进行屈光性切削,并将角膜上皮瓣复位或去除。

④机械法准分子激光上皮瓣下角膜磨镶术(epipolis laser in situ keratomileusis,Epi-LASIK)是以特制的角膜上皮分离器制作角膜上皮瓣,使用准分子激光对角膜前弹力层和浅基质层进行屈光性切削,并将角膜上皮瓣复位或去除。改良后该手术演变为Epi-LASEK(在我国未推广),将机械法与乙醇法相结合,使制瓣过程更容易[14]。

2)板层切削手术:包括以下2个手术。

①LASIK是使用微型角膜刀或飞秒激光制作角膜瓣(含角膜上皮、前弹力层和浅基质层),翻转角膜瓣后使用准分子激光对角膜基质进行屈光性切削,并将角膜瓣复位,其中以微型角膜刀制作角膜瓣的手术称为传统LASIK(conventional LASIK)。

②准分子激光前弹力层下角膜磨镶术(sub-Bowman′s keratomileusis,SBK)又称薄瓣LASIK,术中制作的角膜瓣厚度介于90~110 μm之间,与传统LASIK(平均角膜瓣厚度为150 μm)比较,前者术后在角膜生物力学方面更具优势[1]。表层切削手术与板层切削手术比较,前者的优势在于保留了更多的角膜基质层组织,且避免了角膜瓣相关并发症;而其缺点在于由于角膜上皮再生时间较长,术后不适感较为明显,视力恢复较慢,存在发生上皮下雾状混浊(subepithelial haze)的风险[6]。

(2)根据准分子激光的切削模式不同,进一步分为传统切削模式手术、优化切削模式手术及个性化切削模式手术等。准分子激光设备更新发展带来设备性能提高和软件优化改进,造成切削模式多样化。

①传统切削模式(conventional ablation profile)手术是以传统的矩阵式扫描方式进行准分子激光球面切削。其将角膜表面设想为均匀一致的理想球面,从而对近视以凹透镜、远视以凸透镜方式进行球面切削。不足之处在于所矫正的屈光度数越高,激光切削量越大,角膜的非球面性改变越明显,术后产生的球差比例越高,部分患者可能出现视觉质量下降[15]。

②优化切削模式(optimized ablation profile)手术是运用高斯分布飞点扫描方式改良优化切削模式,实施准分子激光非球面切削,包括像差优化、Q值引导、消像差、节省组织以及中心定位调整和眼球旋转补偿等。

③个性化切削模式(customized ablation profile)手术是在优化切削模式手术的基础上,运用波前像差引导(wavefront-guided)或角膜地形图引导(topography-guided),使用准分子激光实施具有识别定位、眼球旋转自动补偿及Kappa角自动补偿的非对称几何形态切削。包括角膜地形图引导准分子激光切削术(topography-guided excimer laser ablation)、波前像差引导准分子激光切削术(wavefront-guided excimer laser ablation)及光迹追踪引导准分子激光切削术[16,,17](ray tracing-guided excimer laser ablation)等。该类手术与传统切削模式手术的不同之处在于术前手术方案设计阶段须进行多次角膜地形图、波前像差或全眼生物学参数检测,相关图像数据具有独特性,导入切削方案中,可精准控制不同个体的角膜切削[18]。

2.飞秒激光角膜屈光手术:在手术中使用飞秒激光。

(1)飞秒激光辅助准分子激光原位角膜磨镶术(femtosecond laser assisted laser in-situ keratomileusis,FS-LASIK):以飞秒激光制作角膜瓣的LASIK。

(2)飞秒激光透镜状角膜基质取出术(femtosecond lenticule extraction,FLEx):使用飞秒激光对角膜基质层进行屈光性切割,达到矫正屈光不正的目的。FLEx与LASIK相似,需要制作角膜瓣,而前者由飞秒激光矫正屈光状态。由于目前FLEx相较于LASIK并未表现出明显优势,故未能成为主流手术。

(3)SMILE:使用飞秒激光在角膜基质层扫描以形成光学透镜,并将透镜从飞秒激光制作的角膜周边小切口取出[19],用以矫正近视、远视、散光等屈光状态[20]。

(4)飞秒激光用于Intracor技术:使用飞秒激光在中央区角膜基质层内行同心圆柱形切割以矫正老视[21] 。

(二)非激光角膜屈光手术

1.放射状角膜切开术(radical keratotomy,RK):在角膜光学区外的旁周边部制作若干条非穿透性放射状切口,间接改变中央角膜弧度,降低屈光力,从而矫正部分近视屈光度数。由于存在矫正屈光度数范围局限、术后屈光状态不稳定、预测性差、角膜永久性瘢痕等不足,目前已基本被激光角膜屈光手术取代。

2.角膜基质环植入术(intrastromal corneal ring segments,ICRS)及角膜嵌入环(corneal inlay)植入术:在角膜旁周边的角膜基质层内制作隧道切口,植入聚甲基丙烯酸甲酯材料的半环或圆环,重塑角膜形态,以改变角膜曲率。基质环处角膜局部隆起,而角膜中央区变扁平,屈光力下降。ICRS可用于矫正等效球镜度数在-5.00 D以内的近视和在1.00 D以内的散光,还可用于降低圆锥角膜的不规则散光度数。目前在ICRS术中可使用飞秒激光制作角膜基质层切口,称为Femto-ICRS。角膜嵌入环植入术可用于矫正老视,手术操作与ICRS类似,在双眼或单眼(通常为非主视眼)的角膜基质层间囊袋内或角膜瓣下植入嵌入环,利用增加景深或双焦点设计,提高术眼的裸眼近视力和中间视力[22]。该类手术的优势在于手术过程具有可逆性,但因有关手术效果等方面的随访研究较少,目前该类手术的临床应用范围较局限[23] 。

3.散光性角膜切开术(astigmatic keratotomy,AK):又称为角膜松解切开术(corneal relaxing incision,CRI),在角膜曲率陡径线上制作弓形切口,切开周边部角膜板层组织,使该径线的角膜曲率变平,从而消除或减少角膜散光度数。手术效果与切口的形式、深度、长度,光学区大小及患者年龄等有关[1]。术中可使用飞秒激光对角膜进行开放性切削或基质层内切削[24],具有良好的预测性和切削精度。

4.角膜楔形切除术(wedge resection):在角膜表面作1条或1对弧形切口,于切口处楔形切除板层角膜组织,缝合手术切口,以减小角膜散光度数。主要用于治疗度数高于10.00 D的角膜散光(如角膜移植术后或角膜外伤后的高度散光),但因手术效果欠佳,术后视力恢复慢等缺点,临床应用并不广泛[1]。

5.角膜热成形术(thermal keratoplasty):对角膜进行局部加热,引起胶原纤维收缩,改变相应部位的角膜曲率。其改良手术包括将热探针改为激光的激光角膜热成形术(laser thermal keratoplasty,LTK),使用射频电流探针升高角膜胶原纤维温度的传导性角膜成形术(conductive keratoplasty,CK)。该类手术曾多用于矫正3.00 D以内的远视、1.00 D以内的散光以及老视,目前临床已不常用。

6.角膜胶原交联术(corneal collagen cross-linking,CXL):利用核黄素作为光敏剂,在紫外线作用下,使角膜胶原纤维的氨基间形成共价键,从而增加角膜强度。其不能实际改变屈光状态,但可用于治疗或预防角膜扩张,达到稳定屈光状态的效果。激光角膜屈光手术联合CXL可加强薄角膜者的角膜力学稳定性,提高手术安全性[25]。

此外,非激光角膜屈光手术还包括角膜表面镜片术(epikeratophakia,epikeratoplasty)、角膜内镜片术(keratophakia)、自动板层角膜成形术(automated lamellar keratoplasty,ALK)、角膜磨镶术(keratomileusis)以及原位角膜磨镶术(keratomileusis in situ)等,是激光角膜屈光手术发展过程中的手术,目前已弃用。

四、其他手术类型

1.准分子激光治疗性角膜切削术(excimer laser phototherapeutic keratectomy,PTK)是以机械、化学或激光方法去除角膜上皮,使用准分子激光对角膜浅层病变进行切削治疗。其与PRK联合即tPRK。

2.增效手术(enhancement或retreatment)是针对角膜屈光手术后屈光度数欠矫、过矫、回退、进展或角膜形态欠佳所致的视觉质量问题进行的再次屈光手术。

小 结

近年屈光手术的技术和设备不断精进,我国屈光手术领域正逐步进入多元化、规范化的高质量蓬勃发展阶段。屈光手术已不仅是锦上添花的美容性手术,除了帮助患者摆脱对眼镜等光学设备的依赖外,还可提高患者的生活质量,使其获得更好的工作能力[26]。

目前屈光手术的患者群体正在不断扩大,全面系统了解屈光手术的分类,对屈光专科医师准确把握手术适应证,规避手术禁忌证,帮助患者评价风险及收益,合理选择手术类型,具有重要意义。相信随着科技发展,设备不断更新及软件进一步升级,新的手术方法会不断衍生,手术分类会随之不断完善,将可为临床提供更为全面且准确的服务和指导。

声明:本文转载于<眼科空间>,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,版权归原作者所有。