导读

口腔种植修复是现代口腔医学中常见的治疗方法,具有较高的成功率。然而,由于上颌骨萎缩、牙槽骨变薄、骨密度低等因素,特别是在上颌骨区域,出现种植体移位等并发症。

案例表现

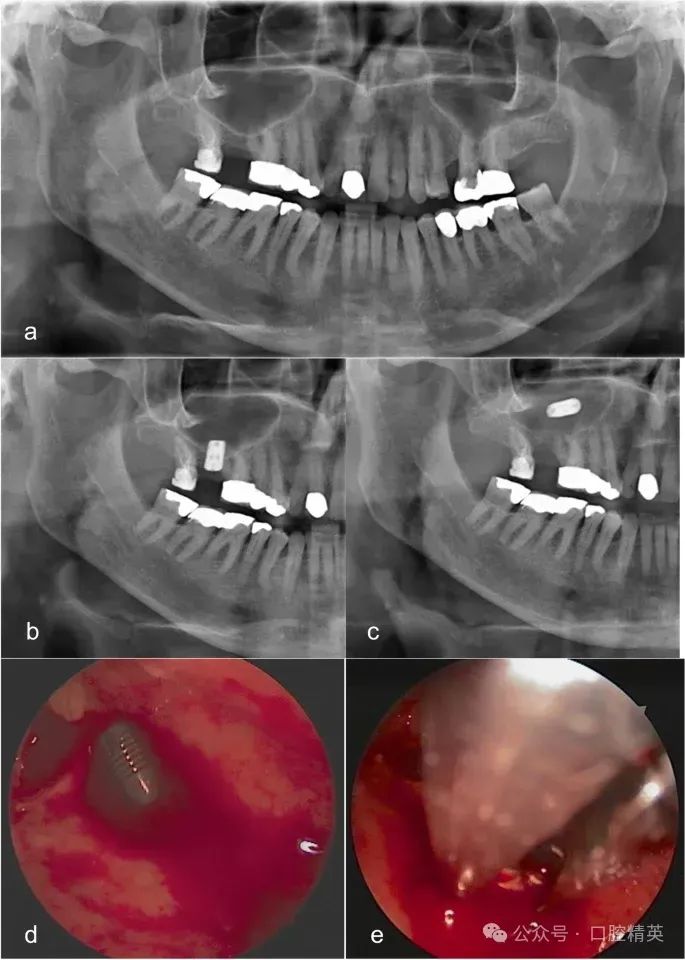

案例1

一名82岁的健康男性被其牙医转诊至美因茨大学医学中心口腔颌面外科,牙医指出:"种植体在暴露过程中无法检测到"。4个月前,患者接受了右侧上颌第二磨牙区的种植手术。计划全景片显示残余骨高度为5 mm (图1a )。由于邻牙有较大的充填物和牙冠,患者获得了关于骨增量种植和替代性固定部分修复治疗方案的详细信息。患者决定植入方案,以避免新的修复治疗的复杂性。

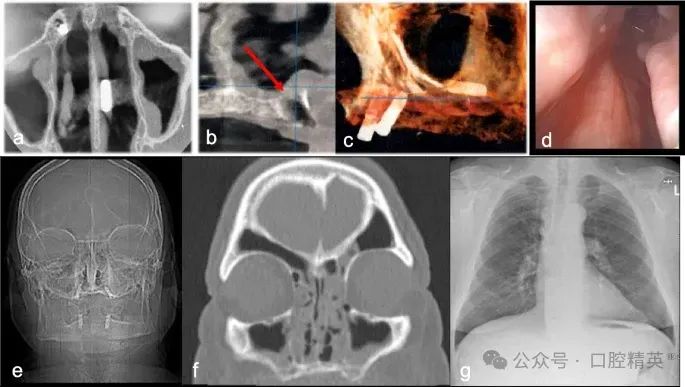

案例2

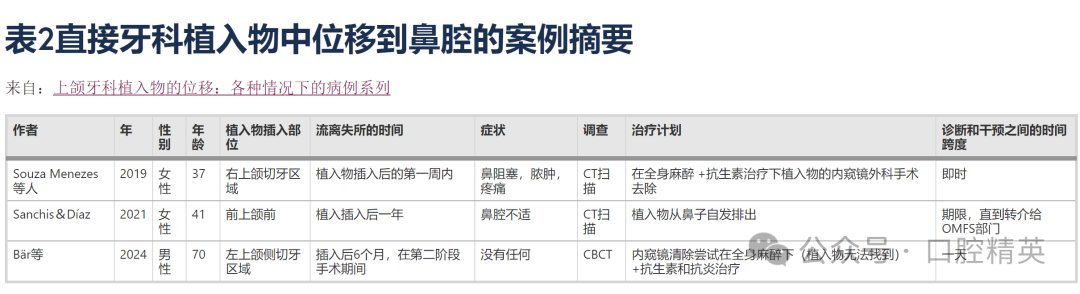

1例70岁男性患者因左上侧切牙区移位种植体手术拔除,被当地牙科诊所转诊至联邦武装部队医院急诊科就诊。患者一般状况良好,每日吸烟量多达20。在临床检查过程中,除转诊者的口内有缝合切口外,未发现其他口外或口内体征。患者未诉任何疼痛或不适。在植入后6个月的二期手术中,种植体明显移位,导致其在鼻腔内的黏膜下迁移。术后即刻拍摄的锥形束CT ( Cone-Beam Computed Tomography,CBCT )显示种植体位于鼻腔底部,鼻中隔左侧。扫描还显示双侧黏膜离散增厚,提示慢性鼻窦炎,以及与种植体放置相对应的区域的实质性骨缺损,可能是由于自身免疫反应引起周围骨吸收(图2a - c )。患者随后转诊至耳鼻喉科。在立即的前鼻镜检查中观察到后鼻底的突出,引起下鼻道的轻微阻塞(图2d )。

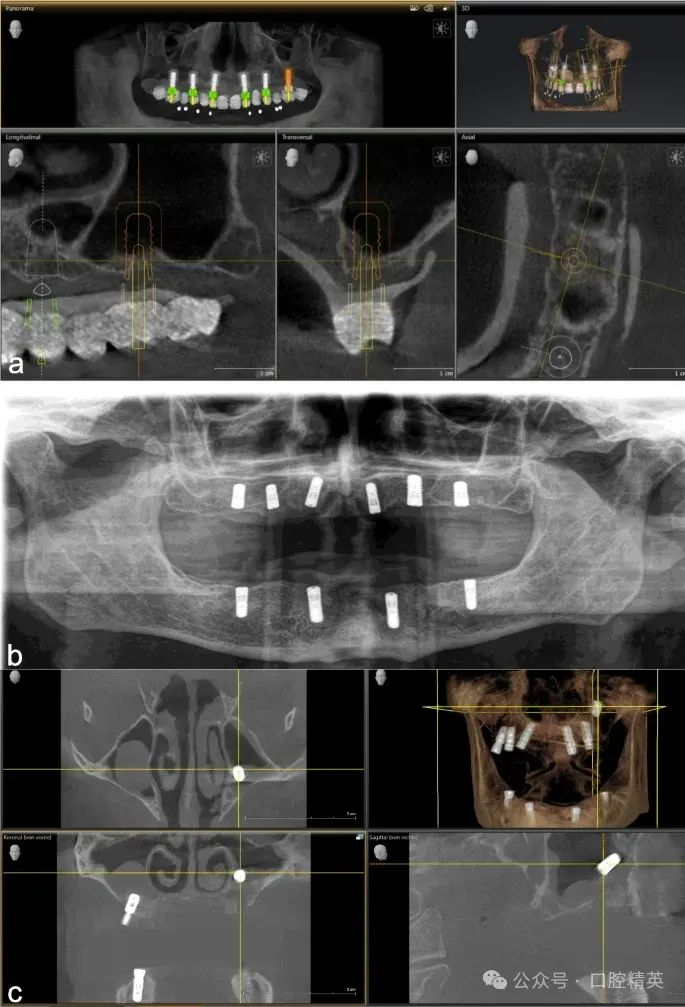

案例3

患者男,53岁,无牙颌数年,就诊于美国联邦武装部队医院口腔颌面外科,希望使用固定种植修复体进行修复。患者患有焦虑症,因有单次癫痫发作史正在服用帕罗西汀(抗抑郁药)和左乙拉西坦(抗惊厥药)。此外,他还报告了青霉素过敏和大量吸烟史,平均每天30支香烟。他在上下颌骨均佩戴松合可摘全口义齿。上颌计划CBCT以全牙弓" all-on-6 "方案为目标,显示上颌窦逐渐气化,两侧牙槽嵴进行性萎缩( Cawood和Howell V) (图3a )。在左上颌第二磨牙区初始稳定性较差的情况下(图3b ),在全身麻醉下使用自体骨移植在一次手术中植入(施特劳曼:registered: Bone Level种植体)种植体并进行双侧窦底提升。患者术中预防性使用抗生素,术后3 d给予克林霉素600 mg,3次/ d。嘱其每日进行生理盐水雾化吸入,避免吹鼻子,张口打喷嚏,持续两周。在愈合期间,患者一直使全口活动牙。

病例3 -种植体移位到上颌窦内,72小时后在种植手术的全身麻醉成像下尝试拔除。

a、CBCT显示上颌窦的进行性气化和两侧的晚期牙槽嵴萎缩(卡伍德和豪厄尔六世)。下颌骨影像详细记录左侧上颌第二磨牙区剩余牙槽嵴高度小于1.5 mm的情况。

b、术后拍摄全景片,双侧上颌窦底提升植骨同期植入种植体。X线片示:双侧上颌窦底提升,剩余骨高度< 1.5 mm,左侧上颌第二磨牙区初始稳定性差。

c、二期手术5个月后上颌窦内植入种植体后即刻拍摄CBCT:CBCT扫描提示左侧上颌第二磨牙区种植体位于左侧上颌窦内。此外,扫描显示双侧黏膜增厚,提示慢性鼻窦炎。

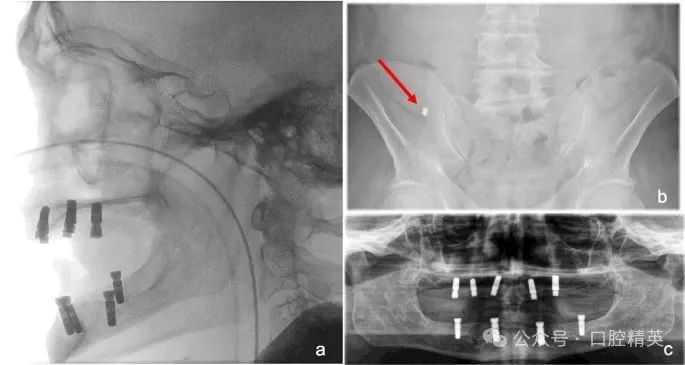

5个月后在局部麻醉下行二期手术时,术者见左侧上颌第一磨牙种植体在牙槽嵴顶切开术中意外移位至左侧上颌窦内。坚持全身麻醉的患者明确拒绝了在同一手术中通过侧方入路同时行鼻窦提升术取出种植体的建议。术后CBCT显示上颌窦内种植体,双侧黏膜增厚,提示慢性鼻窦炎(图3c )。由于缺乏麻醉可用性,手术延迟了72小时,没有进一步的成像。提起黏骨膜瓣,采用侧方入路进入上颌窦,用圆形毛刺将第1次手术已有的骨性缺损扩宽。尽管对窦道进行了全面检查,植入物仍无法定位。术中行C臂X线成像以排除向邻近颅面部结构的迁移(图4a ),但种植体仍然难以捉摸。手术90 min后结束,关闭伤口。

病例3 -术后影像学检查发现移植物。

a、术中C臂X线片。

b、术后胸腹部X线片:显示升结肠内移位的种植体,提示让自行排出体外。

c、术后全景片:显示骨结合的移植物和左上第二磨牙区的骨缺损

讨论

尽管上颌骨种植移位仍然是一种罕见的并发症,其实际发生率尚不清楚,但在过去的三十年中,种植牙的数量不断增加[ 6 ],以及经验不足的外科医生的广泛使用[ 22 ],应提高诊断、管理和治疗的意识。因此,临床医生必须意识到这些问题,以尽量减少患者的不适。这三个病例根据治疗时机和治疗策略的选择表现出不同的结果。

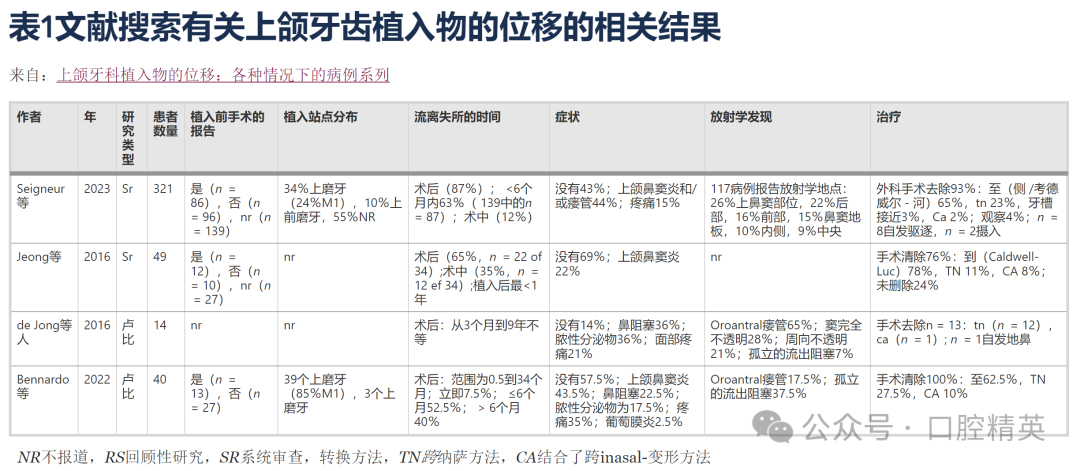

在所有的三个病例中,种植体在植入后4个月至6个月的二期手术中发生了移位,与老人、大人等[ 6 ]的观察结果一致。Jejong等[ 23 ]和本纳尔多等[ 24 ]的研究证实,他们的系统评价发现,与术中相比,术后,特别是植入后的前6个月内,种植体移位的可能性超过6倍(表1 )。主要的危险因素包括缺乏初期稳定性[ 25、26 ],破坏种植体周围骨从而阻止成功骨结合的种植体周围炎[ 27、28、29 ]和窦内压阴性[ 27、28、29、30、31]。不正确的咀嚼力也会对种植体周围的骨组织产生破坏力,特别是在[ 27、32 ]种植体植入后3周内,由于修复体固位和种植体负载不足而导致的错牙合畸形的情况下。在病例3中,这些最后提到的危险因素,加上在上颌窦提升术中同时植入种植体的固有风险增加[ 7 ],种植体植入骨内的剩余高度( < 4 mm)降低[ 8 ]和左上颌第二磨牙区的初级稳定性降低[ 9 ],可能起到了一定的作用。在第二种情况下,可以假设多种因素的组合,包括种植体的技术错位和骨结合的破坏,如在CBCT中左侧切牙区域的显著骨质破坏,可能是导致种植体位移的原因。病例1尚不清楚,因为条件是有利的,有5毫米的残余骨,足够的初级稳定性,以及在健康的顺应性患者中的平稳愈合。在这里,位置似乎是一个危险因素。病例1、3中,种植体在上颌骨后部发生了移位。有趣的是,文献中描述的34 %至85 %的病例涉及上颌磨牙区的种植体,其中位于上颌第一磨牙区的种植体,如病例3,是最常受影响的[ 6,24,29] (表1 )。这可能主要是由于植入部位的不利解剖特征,如解剖上靠近上颌窦、进行性气化、显著的骨缺损和低骨密度IV型[ 12、31、33]。此外,所有病例均显示鼻窦炎的放射学征象,可能导致骨整合受损。

本研究中患者未出现因种植体移位引起的不适感。相比之下,现有文献中记录的种植体移位到上颌窦或鼻腔的大多数病例是有症状的,如疼痛、脓性分泌物和口鼻瘘,通常是由于急性或慢性炎症[ 6、23、34]。病例1 ~ 3症状缺失的原因可解释为种植体在上颌窦和鼻腔内存在的时间较短。

所有这些并发症为移位种植体的早期手术治疗提供了依据,在大多数情况下( 75 % ~ 100 % )文献中被认为是首选疗法[ 6、21、34]。

在移植物取出前,迫切需要进行放射学检查。为了精确定位种植体,从而选择微创的治疗方式,三维成像( CBCT或CT)最适合[ 5、10、13 ]。手术方式的选择取决于患者的症状和移位植入物[ 9、20、21 ]的位置。口内手术和经鼻内镜手术或两种技术的组合都被记录用于移除植入物。经口入路(考德威尔-Luc )和侧方入路通常被认为是术中种植体移位、手术部位不完全愈合( (如情形3) )或种植体取出并与窦道植骨同期植入新种植体( [ 6、10、23] )的一线程序。自2000年[ 4、13、39、40]年初以来,经鼻内镜从上颌窦和鼻腔中拔除牙种植体的第二种情况越来越普遍。它被认为是一种成功、快速、安全、微创和低发病率的手术[ 40 ]。然而,正如第二个案例所示,这种手术也与风险和并发症有关,并受限于种植体的大小[ 41 ]和位置[ 7 ]。此外,该过程需要专门的培训,而全身麻醉对于其安全执行通常是不可或缺的。内镜辅助下口内入路的组合提供了两种方法的优势,确保了在内镜控制下通过微创途径进行快速和安全的切除,如病例1所示。此外,这种方法可以同时治疗可能受感染影响的鼻窦和扩大阻塞的上颌窦口,从而实现上颌窦功能的快速恢复[ 21 ]。

文献一致推荐早期手术去除移位的种植体,包括治疗[ 6、19、23、24]的算法。然而,时序在成像中的重要性往往没有得到足够的重视。本纳尔多等正确地强调了移位的种植体甚至短期迁移的可能性和鼻窦黏膜的变化,包括继发性鼻窦炎,强调早期切除以防止进一步的侵入性操作,并确保有效的治疗[ 24 ]。如案例2和案例3所示,二次迁移可以在很短的时间内发生。为此,我们强烈建议在取出移位的种植体前立即进行三维成像( CBCT或CT)。这两个案例说明了不坚持这一原则的后果。在这两种情况下,由于患者拒绝立即切除手术,种植体的迁移没有被注意到,导致成像和手术之间的时间延长。这导致了手术干预的必要性,而这本来是可以避免的,会引起额外的症状和不适,包括疼痛、肿胀和住院。相比之下,病例1通过即时、微创的种植体取出,显著降低了患者的不适感,是最佳的治疗方案。该病例系列的结果应有助于上颌种植牙移位的准确评估、诊断和治疗,重点是以患者为中心的护理。此外,从各种场景中提出的见解应该有助于防止未来的临床错误,并改善类似情况下的患者结果。

结论

可以得出结论,种植体移位并发症并不总是可以避免的。在这种情况下,使用术前即刻三维成像来及时移除移位的种植体是很重要的。准确地确定种植体是最大限度地减少手术的侵入性和减少患者不适的关键,从而有助于避免进一步的并发症和改善患者的结果。

安妮·凯瑟琳·巴尔(Anne-KathrinBär),理查德·沃克梅斯特(Richard Werkmeister),菲利普·贝克尔(Philipp Becker ),Kim Lindwedel&Bilal al-Nawas