引言

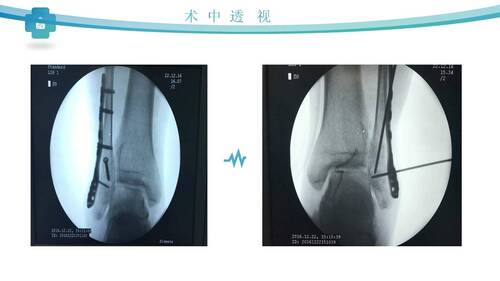

跟骨骨折切开复位内固定的手术入路必须在距下关节和跟骨体的显露与软组织创伤的最小化之间取得平衡。用于跟骨骨折ORIF的传统跗骨窦入路(TST)采用从腓骨尖端到第四跖骨基底的直切口。更具侵入性的手术入路,如扩大外侧入路,可增加显露范围,但伤口愈合并发症的风险也会增加。已证实这两种入路都能为关节内跟骨骨折的成功复位提供足够的显露。对于跟骨骨折的ORIF,更好的显露有助于后关节面的更解剖复位,以及通过改善外侧壁的复位来恢复跟骨的高度和宽度。为了在TST入路的基础上改善显露,同时仍尽量减少所需的手术解剖,国外学者采用了改良跗骨窦入路(MST)。MST将TST切口向背侧后方延伸约2厘米,并向跖侧前方延伸2厘米。这种改良的目的是通过切口的小范围延伸来改善距下关节和跟骨体的显露,同时遵循与TST入路相同的神经间平面和血管体血供。

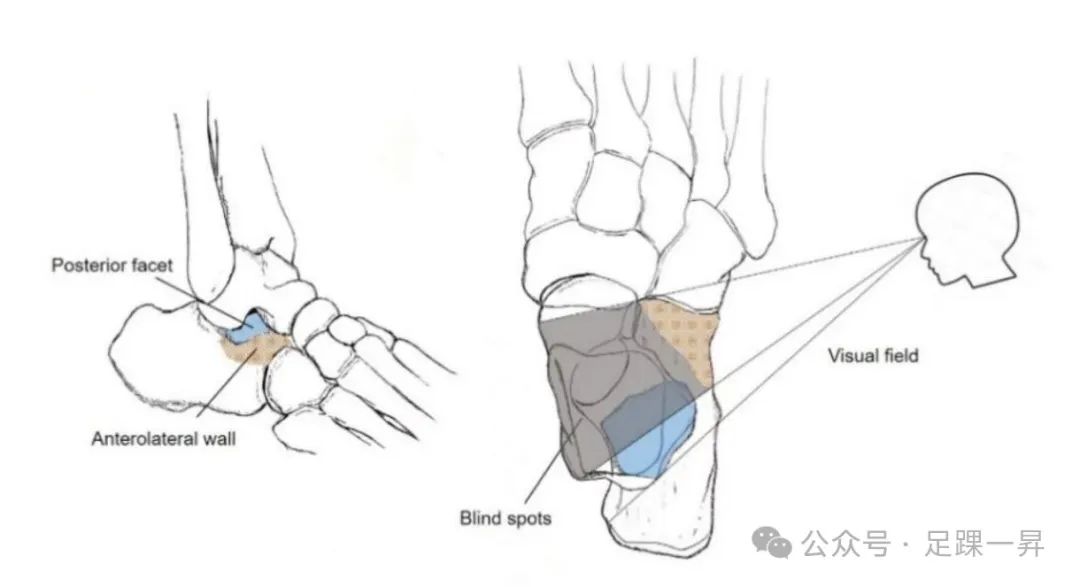

改良跗骨窦入路切口及显露距下关节的深层解剖示意图。

方法

标本准备

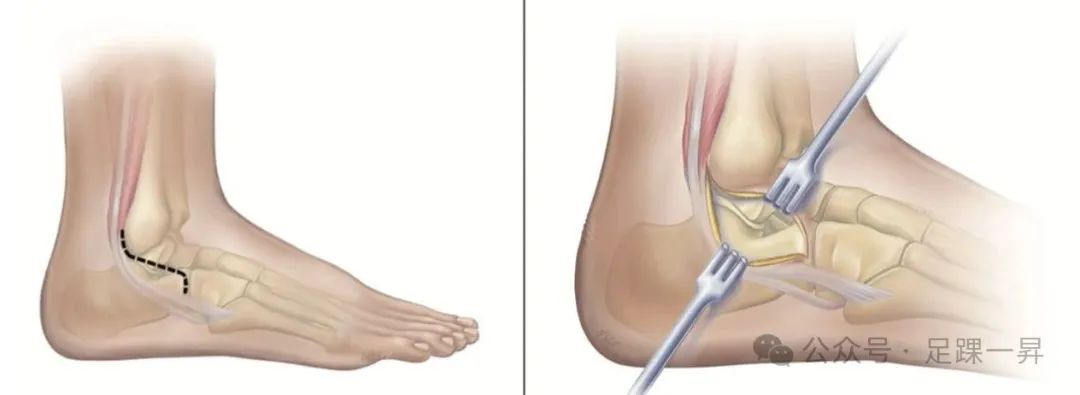

标本的解剖从TST入路开始。将标本置于侧卧位。在皮肤上标记腓骨远端、第四跖骨和第五跖骨的位置作为解剖标志。从腓骨尖端到第四跖骨基底标记一条4厘米的直切口。使用刀片切开皮肤,向下穿过皮下脂肪和跗骨窦脂肪,到达距下关节囊水平,然后切开关节囊。识别腓骨肌腱,将其向跖侧牵开。切开跟腓韧带以改善距下关节后关节面的显露。去除距下关节和跟骨外侧壁所有显露表面的软组织、骨膜和关节软骨。特别是去除关节软骨是为了让丙烯酸漆能粘附在显露的表面上。然后使用两个手持数字秤对每组实验的软组织进行标准化牵开。牵开器或椎板撑开器来显露距下关节。然后将所有可见的显露骨面和关节面用绿色丙烯酸漆标记并晾干。

(A)皮肤切口牵开张力的标准化方法。(B)用于牵开传统跗骨窦切口的手持秤的位置。(C)施加标准化1.00磅牵开力前所使用的秤。

一旦漆干后,进行MST入路。在后方,切口沿腓骨后缘向背侧弯曲延伸2厘米,同时保持腓骨上支持带的完整性。将腓骨肌向后和向跖侧牵开,以进一步显露距下关节后方和跟骨结节外侧表面。在前方,切口向跖侧弯曲延伸2厘米,朝向第五跖骨基底。然后向下解剖至跟骨外侧壁。显露后去除软组织、骨膜和关节软骨。再次将踝关节置于倒置肾形盆的边缘,通过重力施加轻微的内翻应力。对于MST入路,鉴于显露长度增加,在切口的后部和前部分别进行张力调节;张力再次通过自持夹保持。然后将所有新显露的骨面和关节面用黑色丙烯酸漆标记并晾干。

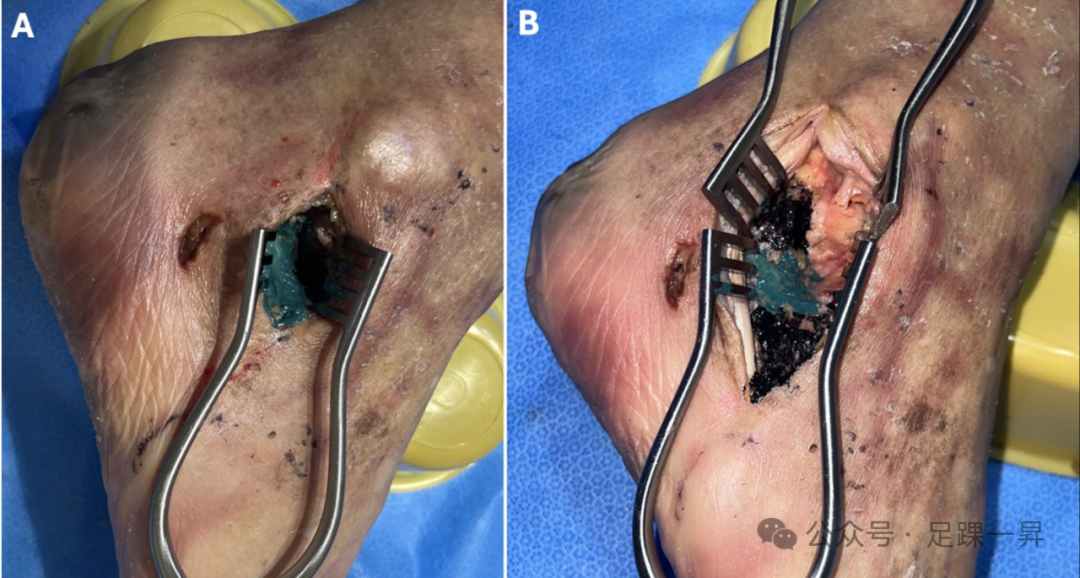

(A) 传统跗骨窦入路,显露表面用绿色丙烯酸漆标记。(B) 改良跗骨窦入路,新显露的骨表面用黑色丙烯酸漆标记,传统跗骨窦的显露用绿色标记。

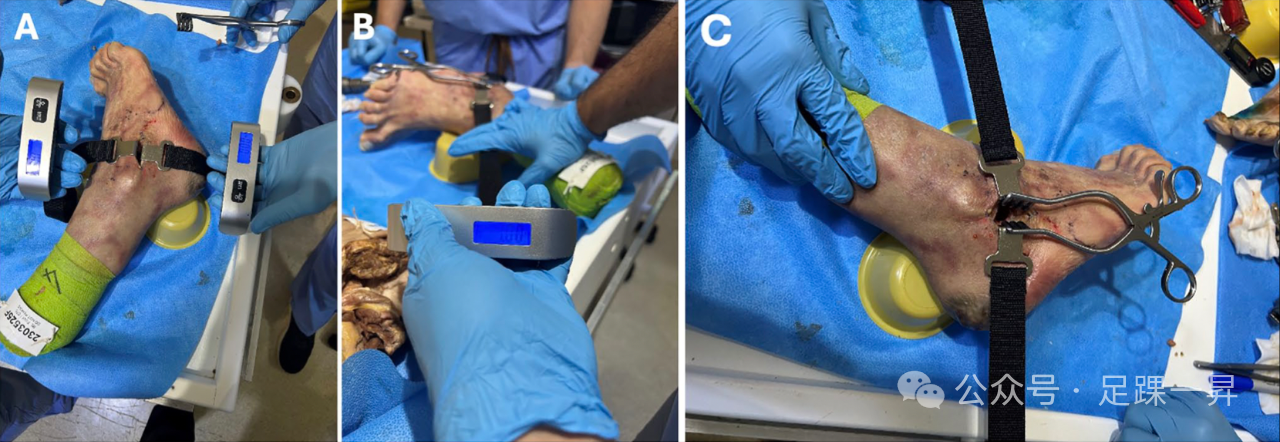

腓肠神经位置的识别

在标记显露表面并从标本中切除跟骨之前,测量MST前跖侧腓肠神经的位置。在扩展入路中遇到神经的标本中,测量神经到切口末端的距离并记录。在未遇到神经的标本中,用标记笔在皮肤上标记MST切口的末端。然后将切口向跖侧延伸,直到识别出神经。然后测量神经到皮肤标记的距离并记录。

在改良跗骨窦切口跖侧端识别腓肠神经。

显露范围

为了量化显露面积,将所有跟骨从下肢标本中切除。去除软组织,注意不要破坏标记手术入路显露的丙烯酸漆。拍摄每个跟骨背侧面和外侧面的数字照片。对于每个跟骨,记录9个面积测量值:(1) 跟骨外侧总表面积,(2) TST外侧显露(绿色),(3) MST外侧显露(黑色加绿色),(4) 背侧总表面积(包括后关节面、中关节面、前关节面和跗骨窦非关节面底部但不包括背侧结节的连续空间),(5) TST背侧面(绿色),(6) MST背侧面(黑色加绿色),(7) 后关节面总表面积,(8) TST后关节面表面积(绿色),(9) MST后关节面表面积(黑色加绿色)。

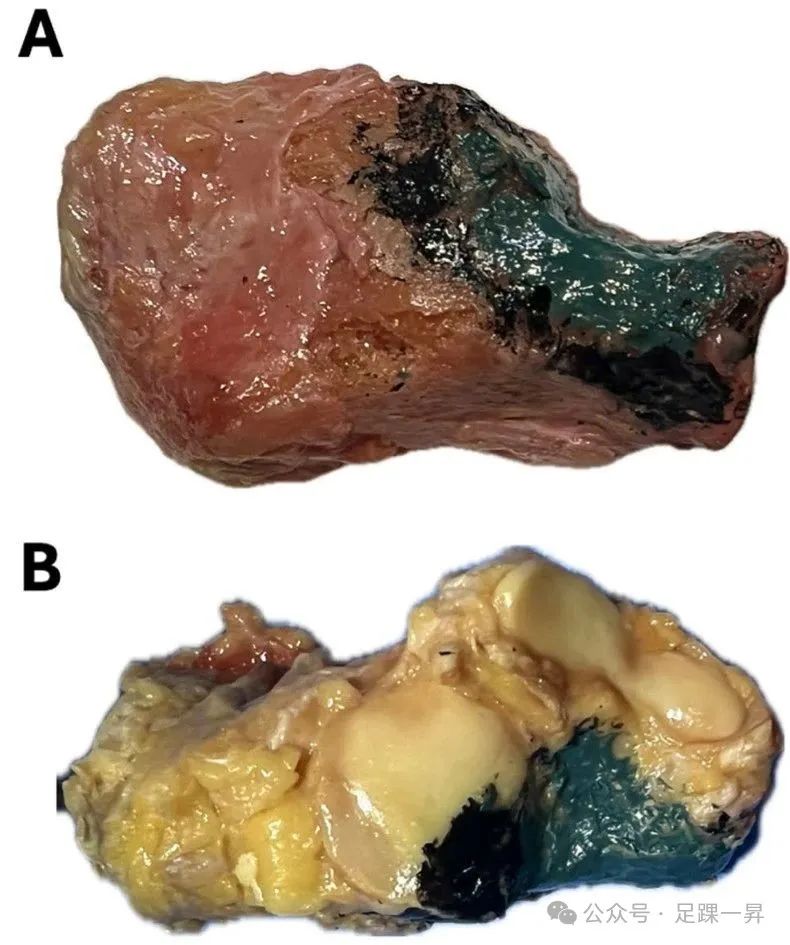

从尸体标本中取出的跟骨,显示标记出的传统跗骨窦入路(绿色)和改良跗骨窦入路(绿色+黑色)的显露范围。(A)侧视图。(B)俯视图。 03

结果

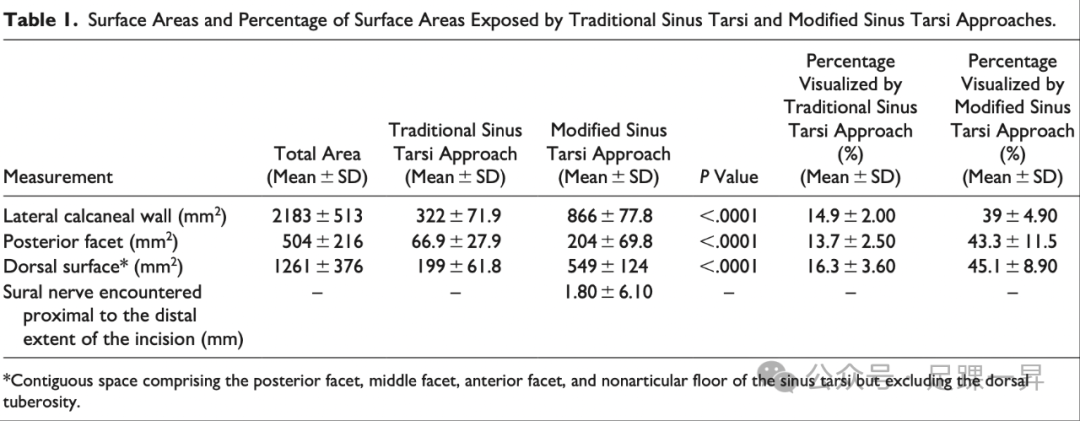

与TST入路相比,MST入路提供了显著更大的跟骨显露。通过改良入路显露的跟骨外侧壁为866±77.8平方毫米,占外侧壁总面积的39.0%,而标准入路显露的为322±71.9平方毫米,占外侧壁总面积的14.9%。MST 允许显露204±69.8平方毫米,即43.3%的后关节面,而标准入路显露的为66.9±27.9平方毫米,即13.7%。此外,改良入路显露的背侧面也显著更大,为549±124平方毫米,即背侧总面积的45.1%,而标准入路为199±61.8平方毫米,即16.3%。在改良跗骨窦入路中,腓肠神经平均位于前跖侧切口跖侧末端背侧1.8±6.1毫米处。

表1为传统跗骨窦和改良跗骨窦入路显露的表面积和表面积百分比。

结论

研究表明,改良跗骨窦入路增加了跟骨外侧面和距下关节面的暴露范围,术中暴露需注意在切口远端存在腓肠神经,需要识别并保护它。改良跗骨窦入路可能有助于实现某些跟骨骨折的复位和固定。

-END-

声明:本文转载自<足踝一昇>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,如有侵权请联系删除