双膦酸盐类( bisphosphonate,BP) 药物是上世纪80年代开发出的一类新型骨吸收抑制剂,目前作为一线用药广泛用于治疗由于破骨细胞活性增强所致的骨质丧失,包括骨质疏松症、骨髓瘤、恶性肿瘤溶骨性骨转移等。

正常情况下拔牙术后疼痛适的通常3-7天消失,3个月左右拔牙窝内会长出新的骨质形成骨性愈合。而在双膦酸盐的药物影响下,牙槽骨的改建受到干扰,无法正常的完成破骨-新骨形成的过程,从而导致拔牙创经久不愈并继发感染,最终演变为颌骨骨坏死,甚至有使用过双膦酸盐药物的患者,在没有进行拔牙手术的情况下,仍然因为牙齿的发炎诱发颌骨骨坏死,这都给病人造成长期的痛苦及严重心理的负担。

随着双膦酸盐类药物的广泛应用,相应的药物不良反应事件相继出现。近来有实验证实包括唑来膦酸在内的BP 药物可能会使颌骨坏死,并把这种现象称为双膦酸盐相关性颌骨坏(BONJ)。

哪些药物可引起颌骨坏死?

双膦酸盐类药物是人工合成的焦膦酸盐类似物,具有抑制骨吸收和抑制血管生成的作用,被广泛应用于治疗骨质疏松、恶性肿瘤相关高钙血症、实体瘤骨转移以及多发骨髓瘤溶骨病损等。但部分患者出现不同程度的缺血性颌骨坏死,由此,药物相关性颌骨坏死的概念被提出。

双膦酸盐类药物进入体内后,约50%沉积于骨骼,其余随尿液排出;药物半衰期很长,如5 mg针剂型唑来膦酸,一年注射一次即可。

地诺单抗是核因子κ B受体活化因子配体抑制剂,是一种完全人源化单克隆抗体。该药可抑制破骨细胞介导的骨吸收,增加骨强度,多用于治疗骨质疏松和实体瘤骨转移。不同于双膦酸盐,该药不沉积在骨骼上,停药6个月内骨吸收抑制作用明显减弱。

其他血管生成抑制药物有舒尼替尼、索拉非尼、贝伐珠单抗和西罗莫司等。这些药物可抑制肿瘤的生长和转移,被用于多种肿瘤的治疗,如乳腺癌、肺癌、肾癌、肝癌和卵巢癌等。

现在BONJ 常用美国口腔颌面外科协会的诊断标准:

目前或之前有使用BP;颌骨外露持续8周以上;颌骨没有接受过放射线治疗。

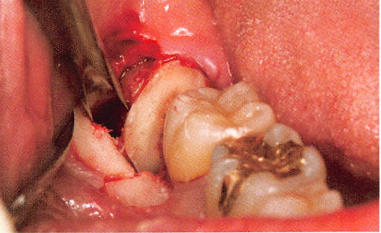

临床分为3期:Ⅰ期有死骨出现但无明显临床症状;Ⅱ期病变局限在牙槽骨内,死骨暴露,并有红肿疼痛等感染症状,伴或不伴口内瘘管;Ⅲ期病变超出牙槽骨范围出现死骨,伴疼痛、感染,并至少伴有病理性骨折、口外瘘管、下颌骨下缘或鼻窦底部骨质溶解破坏3 项之一。

根据此标准,BONJ 的诊断并不困难。目前,BONJ 的发生机制尚不清楚,有人认为可能与BP 药物抑制破骨细胞功能、诱导凋亡、微血管栓塞、创伤和感染等因素有关。结合相关文献,BONJ 静脉和口服药物的发病率分别约为1%和0. 002%。目前,BONJ 尚缺乏理想的治疗方法,临床上主要使用刮除死骨、冲洗创面,高压氧等方法治疗。但是疗效并不确切,有相当大比例的患者病情迁延不愈,因此BONJ 重在预防。

1.在使用BP 药物治疗前应当接受口腔检查,及早拔除病灶牙以免感染扩散至颌骨;

2.尽量避免静脉给BP 药物;

3.对于必须接受口腔治疗的BP 药物使用者,治疗前一定要详细询问病史、做好评估,告知患者可能引起BONJ 的风险。

双膦酸盐导致的颌骨骨坏死,虽然无药可治,但在很大程度上是可以预防的。如果要进行双膦酸盐类药物的治疗,不管是口服还是静脉用药,在用药前,请到口腔科进行口腔的全面检查,在用药前将不能保留的残根、智齿、松动牙等拔除,对于正在发炎或有潜在发炎的牙齿,如龋齿、牙周炎,需进行相应的治疗,避免其在之后因发炎诱发颌骨骨坏死。而且在进行双膦酸盐药物治疗后,定期口腔检查,及早发现并治疗口腔内病灶,保持良好的口腔卫生。

-END-

声明:本文转载自<牙医帮>,仅用于学习交流,如有侵权,请立即联系我们处理。内容仅代表作者个人观点,望大家理性判断及应用。