背景

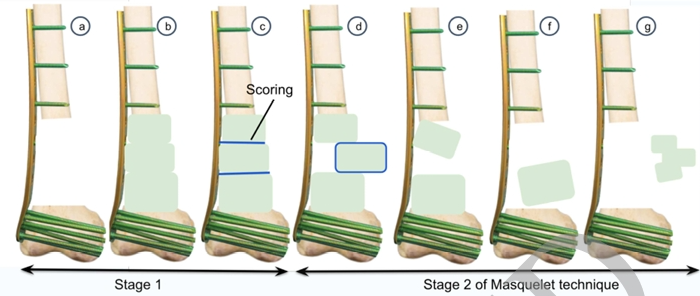

近年来,Masquelet 诱导膜技术(MIMT)因其操作简便、重复性高,已成为治疗股骨远端节段性骨缺损的首选方法。该技术包括两个手术阶段:第一阶段置入临时骨水泥填充物,第二阶段移除骨水泥,将骨缺损区填充骨移植材料。理想的骨水泥填充物应足够大,以填满缺损,并在骨端两侧各延伸 2–3 cm,从而优化移植骨的融合并降低不愈合风险。此外,由于股骨远端骨形态宽大,相较于骨干部位,需要更多的骨水泥以充分填充缺损。然而,大体积骨水泥的去除较为困难,尤其在钢板存在的情况下,常需较大力量,可能损伤诱导膜并削弱骨质。因此,在缺损填充后不久对骨水泥填充物进行深的横向切割(骨水泥切开术,cementotomy),可使后续取出更为容易,避免膜损伤及骨水泥残留,从而提高重建成功率。本研究报道了结合骨水泥切开术的 Masquelet 技术,并阐述了其优势。

第一阶段

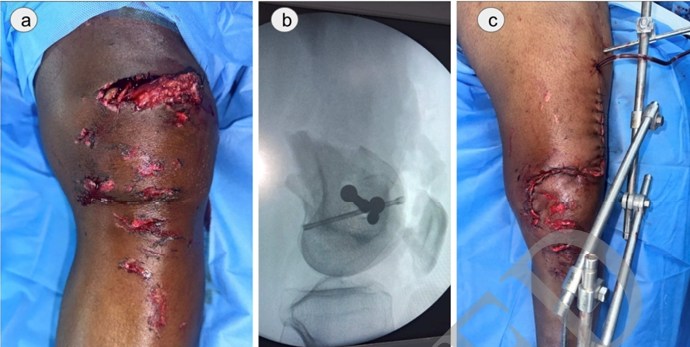

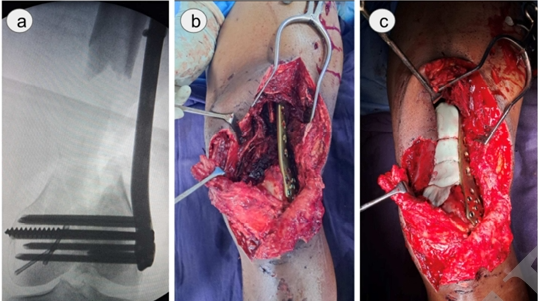

首先对骨缺损及软组织再次行清创,以确保仅保留健康、具有活性的骨端,随后进行最终内固定。通过在股骨正确长度与旋转位置处应用外侧锁定钢板来获得机械稳定性。在获得稳定性后,对骨缺损部位进行处理以便置入骨水泥。所用骨水泥为含有庆大霉素的聚甲基丙烯酸甲酯。骨水泥搅拌完成后3–5 分钟内置入,同时确保充分牵开软组织。骨水泥在体内根据缺损形状进行塑形,并在原位固化。在填充缺损时,如 Masquelet 所描述,骨水泥的周径应大于原生骨,并至少覆盖骨端 1–2 cm,同时不影响软组织或皮肤的闭合。随后,使用 2 mm 克氏针的钝端在骨水泥填充物上切割,将其分为三等份。分割的数量根据填充物的长度调整,较长的填充物需要更多分割以利于后续取出。这些切割线在骨水泥完全固化前持续进行,确保完整切割。整个过程持续到骨水泥完全硬化,这一技术称为“骨水泥切开术”(cementotomy)。在骨水泥聚合过程中,周围软组织通过生理盐水冲洗加以保护。

第二阶段

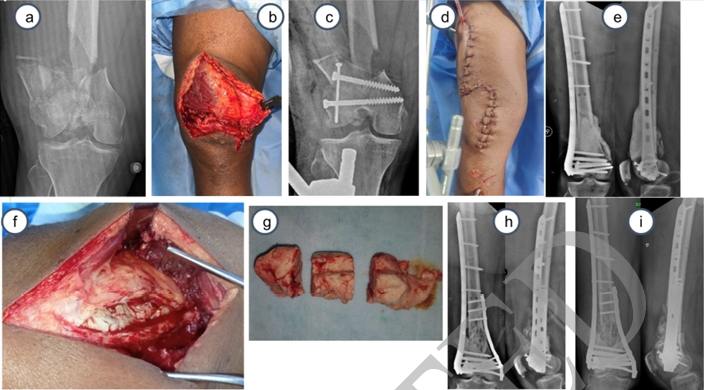

手术在第一阶段后的 6 至 8 周实施。切开皮肤后,沿骨纵轴方向精确切开膜,找到骨水泥切开槽,并用骨刀沿槽轻轻敲击以松动骨水泥填充物的中段。取出中段后,为剩余周边部分的顺利取出创造了空间。随后,对骨折断端咬除数毫米,以形成出血面。接着,将自体髂骨松质骨颗粒与松质骨同种异体移植骨按 3:1 的比例混合,紧密填塞于空腔内,并将膜重新缝合。在所有病例中,均进行了加压钢板固定,以确保旋转稳定性并利于早期功能活动。术后给予 6 周的非负重活动与膝关节活动度训练,随后 6 周进行部分负重,3 个月后允许完全负重。每 6 周拍摄 X 线片以评估骨愈合情况。

-END-

声明:本文转载自<一篇文献>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,如有侵权请联系删除