前言

肱骨外髁骨折(humeral lateral condyle fracture)是指肱骨远端外侧部分骨折,可累及以下任一或所有部位:干骺端、骺板、骨骺和关节面。好发于5~10岁儿童,其发生率仅次于儿童肱骨踝上骨折,约占肘部骨折的10%~15%。主要表现为肘部疼痛、外侧肿胀、瘀斑,伤后2~3 d患儿皮肤出现水泡、肘外侧明显压痛等。

儿童肱骨外髁骨折可能导致儿童运动功能障碍、疼痛,严重者甚至出现神经受损、肘外翻畸形、肘关节活动丧失等。

儿童肱骨外髁骨折属于关节内骨折,治疗要求达到解剖复位。目前临床治疗儿童肱骨外髁骨折包括保守治疗及手术治疗方式。保守治疗多用于无骨折移位的肱骨外髁骨折,操作简单,但因多数肱骨外髁骨折患儿存在骨折移位,导致保守治疗的临床应用受限。固定方法包括闭合复位和经皮固定(CRPP)和开放复位和内固定(ORIF)。

手术治疗旨在从解剖学上复位关节面。手术适应证包括骨折移位大于 2 mm、关节面不协调和连续 复查X 线片上的复位丢失,首先选择闭合复位克氏针内固定治疗,在儿童肱骨外髁骨折的克氏针内固定中,可通过超声引导或关节造影技术观察关节面复位效果;文献提示超声引导比关节造影引导更有利于避免切开复位和减少术中透视次数,效果良好。

如果微创手术失败,建议进行开放性复位和内固定术(ORIF)。一项比较研究表明,前外侧入路治疗儿童肱骨外髁骨折的影像学和临床结果优于后外侧入路。

背景

肱骨外髁骨折是儿童中第二常见的肘关节骨折,仅次于肱骨髁上骨折。所有执业骨科医生都应该能够适当地识别和治疗这些损伤,因为关节内和经骺端性质的这种骨折类型导致了相对较高的并发症发生率。随着分类系统更好地描述不同类型的外髁骨折,有助于管理决策,治疗方法也随着时间的推移而发展。Sanders J和Goldstein RY在JBJS Essential Surgical Techniques期刊中,通过视频的形式回顾了儿童肱骨外髁骨折的诊断结果和分类系统,然后详细介绍了移位的外髁骨折切开复位内固定的手术技术。

骨折分型

儿童肱骨外髁骨折的分型较多,有效区别骨折分型对于疾病的快速诊断以及选择合适的治疗方案具有重要意义。

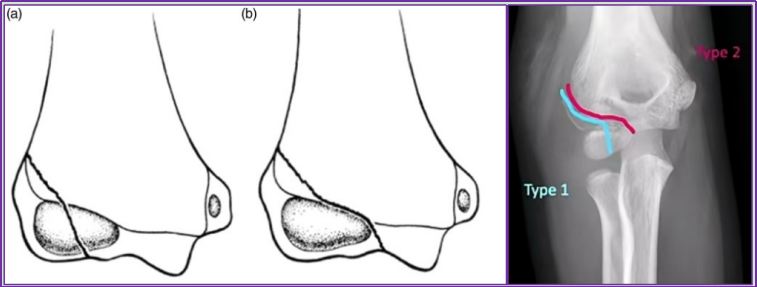

有许多用于描述肱骨外髁骨折的分类系统,最简单的是Milch分类法,它将位于滑车沟外侧的骨折归为 1 型,这类骨折本质上比延伸至滑车沟内侧的 2 型骨折更稳定。

图1 Milch 依据远侧骨折线的位置将肱骨外髁骨折分类。A . I 型骨折线劈裂干骺端和骺板并通过肱骨小头骨化中心。B . II 型骨折线劈裂干骺端和骺板,在肱骨小头骨化中心内侧进入滑车沟(参考文献2)。

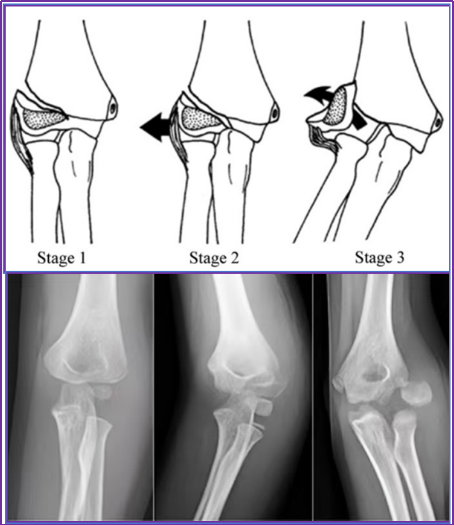

2009年,Weiss等根据骨折移位程度和软骨"铰链"是否中断,将肱骨外髁骨折分为三种类型。

Ⅰ型:骨折累及干骺端和骺板,但未损伤关节软骨,故能限制其移位(移位<2mm);

Ⅱ型:骨折通过关节面,移位程度小(移位2~4mm),但软骨"铰链"完整;

Ⅲ型:骨折通过干骺端、骺板和关节面,通常伴有远端骨折块旋转骨折(移位>4 mm),软骨"铰链"不完整。

图2 维斯(Vice)分类法将肱骨外髁骨折分为三种类型。1 型骨折移位小于 2 毫米;2 型骨折移位在 2 至 4 毫米之间;3 型骨折移位超过 4 毫米。(参考文献2)。

注:因部分肱骨远端骨骺尚未骨化,很难采用 Salter - Harris 分类体系对外髁骨折进行分型。

●起自干骺端经过骺板和肱骨小头骨化中心的骨折( Milch I 型)等同于 Salter - Harris IV 型骨折。

●起自干骺端经过骺板,于肱骨小头骨化中心内侧通过非骨化的滑车的骨折( Milch

II 型)可能在影像学上与 Salter - Harris II 型骨折相似,但由于其累及关节软骨,应等同于 Salter - Harris II 、IV 型骨折。

治疗

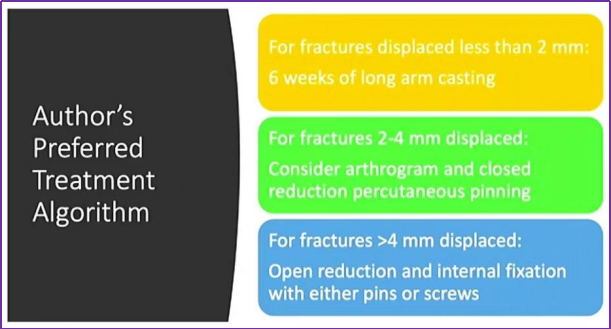

Sanders J和Goldstein RY在文中提到首选的治疗方案如下:

①对于移位小于 2 毫米的骨折,采用长臂石膏固定 6 周;

②对于移位在 2 至 4 毫米之间的骨折,考虑进行关节造影和闭合复位穿针固定;

③对于移位超过 4 毫米的骨折,采用切开复位内固定,可使用钢针或螺钉。

移位2-4mm的骨折的治疗是有争议的,取决于外科医生。尽管历史上已有报道称这些骨折的保守治疗石膏固定是成功的,但由于这些骨折可能发生晚期移位,因此需要密切随访。如果无法保证密切随访或担心错位加重,许多医生则放大手术指证,进行手术干预。

关节造影下闭合复位经皮克氏针内固定以及切开复位直视下内固定都是可接受的治疗方法。人们一致认为,对于移位的肱骨外髁骨折伴旋转不良或关节不协调,需要手术治疗。尽管有1篇关于经皮复位和固定移位严重骨折的报告,但大多数外科医生对移位4mm的骨折采用切开复位克氏针或拉力螺钉进行固定。虽然拉力螺钉固定在生物力学上更优越,愈合率更高,感染率更低,但出于生长发育考虑,需要进行第二次手术以取出植入物。

儿童肱骨外髁骨折切开复位克氏针内固定术

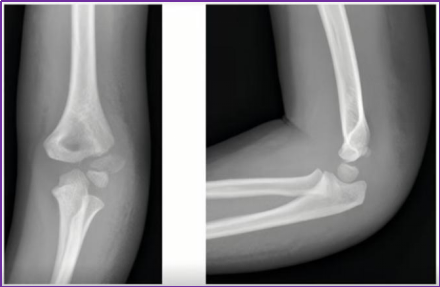

术前X线片:

术中应用器械:

手术过程

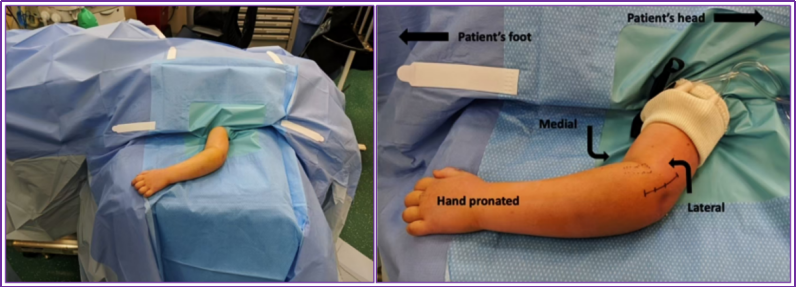

①将患者仰卧位,手臂伸直外展放在手术台上,使用无菌止血带。

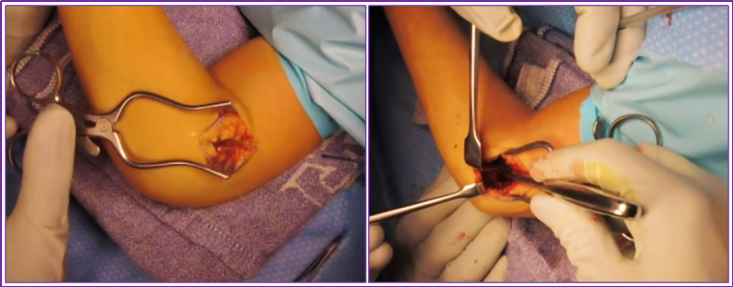

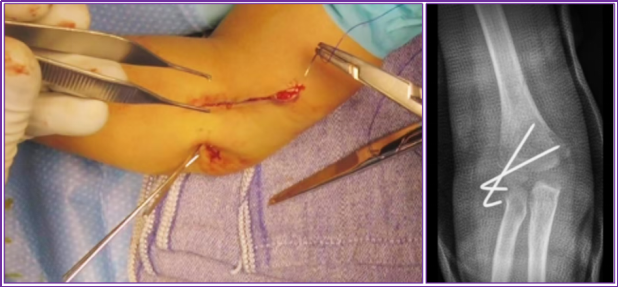

②采用前外侧入路,弧形切口,沿肱骨小头中间取一切口,通过肱桡肌腱膜破裂处可找到骨折端。

③向前打开关节囊,牵拉开肘窝前方软组织,观察整个关节,避免后方过度的解剖,以保护血液供应。清除骨折碎片前表面的软组织,这样可以在不进行过度后方解剖的情况下查看骨折断端。

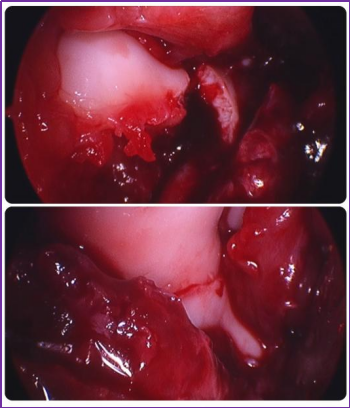

④向前使用长牵开器保持直视下关节面解剖复位,用外翻力协助复位骨折,术中镜下可见关节面平整,复位良好。

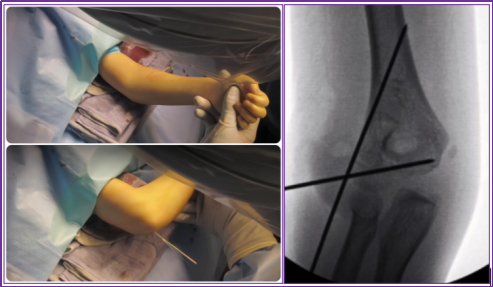

⑤在切口后方经皮钻入2个克氏针。一个克氏针应平行于关节面(经骨折远端的干骺端部贯穿骨折,穿入骨折近端的内侧皮质);另一个应以45°斜行钻入并固定于内侧干骺端。通过术中直视以及正位、侧位和内斜位X线片确认复位。

⑥剪断并折弯克氏针并留于皮肤外,用可吸收缝合线闭合切口。无菌敷料包扎切口,并给予长臂石膏外固定,术后复查X线片,骨折复位良好。

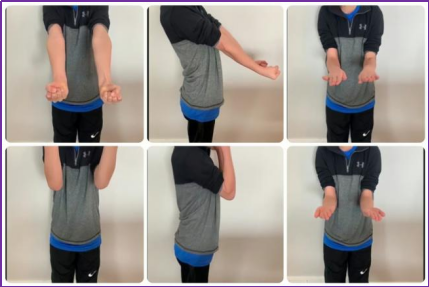

⑦术后4个月复查X线片及患儿的肘关节功能恢复良好。

预期结果

儿童外髁骨折可获得良好的骨愈合和临床效果。以“外侧骨刺”和肘外翻形式出现的外侧过度生长是最常见的残留畸形。骨不愈合、骨坏死、鱼尾畸形和持续的活动限制在肱骨外髁骨折中较少见。

重要提示

●对于移位极小且可密切随访观察的骨折,可采取非手术治疗。

●闭合复位需要进行关节造影,以确保关节面的一致性。

●应避免进行后侧解剖操作,因为这有可能危及到远端骨折块的血液供应。

●告知患儿家长,预计会出现外侧过度生长的情况,但这不会对患者造成任何功能限制。

参考文献:

1. Sanders J, Goldstein RY. Open Reduction and Pin Fixation of Pediatric Lateral Humeral Condylar Fractures. JBJS Essent Surg Tech. 2020 Nov 19;10(4):e19.00066. doi: 10.2106/JBJS.ST.19.00066. PMID: 34055470; PMCID: PMC8154394.

2. Shaerf DA, Vanhegan IS, Dattani R. Diagnosis, management and complications of distal humerus lateral condyle fractures in children. Shoulder Elbow. 2018;10(2):114-120.

-END-

声明:本文为原创内容,作者闫行超,观点仅代表作者本人,仅用于学习交流,未经授权禁止转载!