髋臼骨折常给股骨头带来难以修复的损害,是髋关节置换的主要病因:

-- 血管直接损伤

-- 解剖特点:股骨头的血供主要来自旋股内外侧动脉、闭孔动脉及股骨滋养动脉等,其中旋股内侧动脉最为重要。髋臼骨折引起股骨头骨折、脱位时,会直接损伤这些血管;另一方面,旋股内侧动脉有一定比例变异于臀下动脉,后壁骨折的瞬间即发生损伤。

-- 骨折类型:后柱骨折、双柱骨折等复杂骨折更易损伤血管,增加股骨头坏死的风险。

-- 创伤性关节炎

-- 髋臼骨折后,即便进行完美的复位固定,髋关节关节面也不可避免会留下“沟壑”。这种不平整在愈合后期随着骨痂的生长甚至会进一步加重,增加股骨头的磨损,进一步影响股骨头的血供和营养代谢。

今天要聊的,不是简单的初次置换,也不是广大病友纠结的取不取钉的问题,而是不取碍事,取了危险:

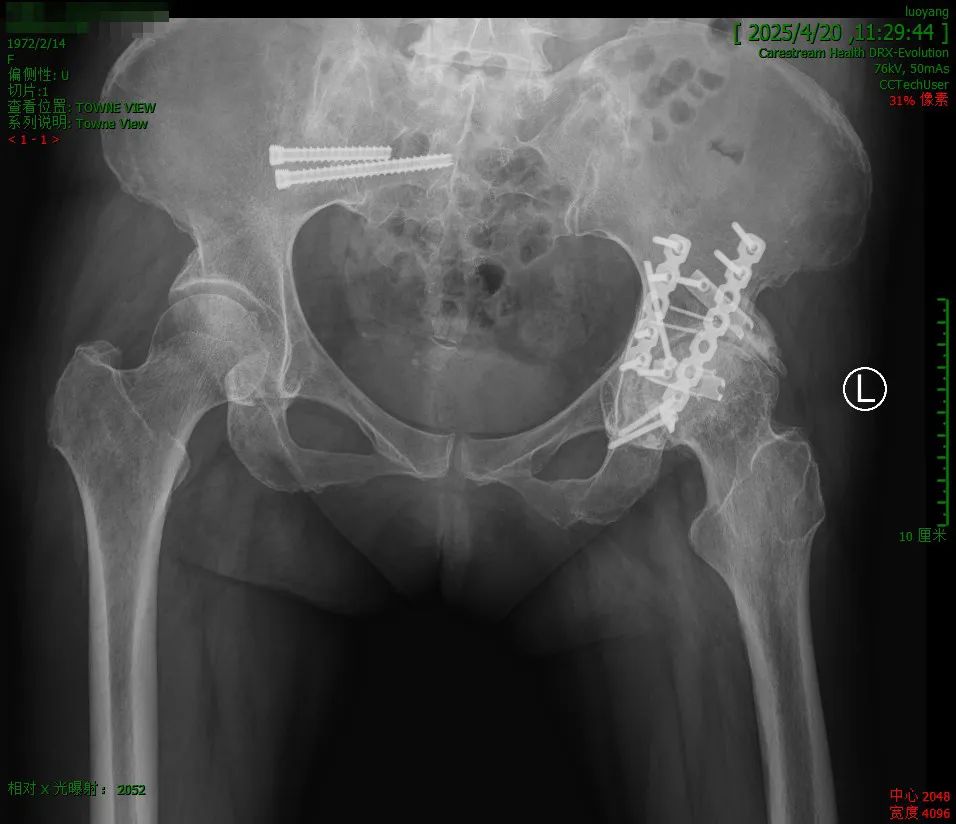

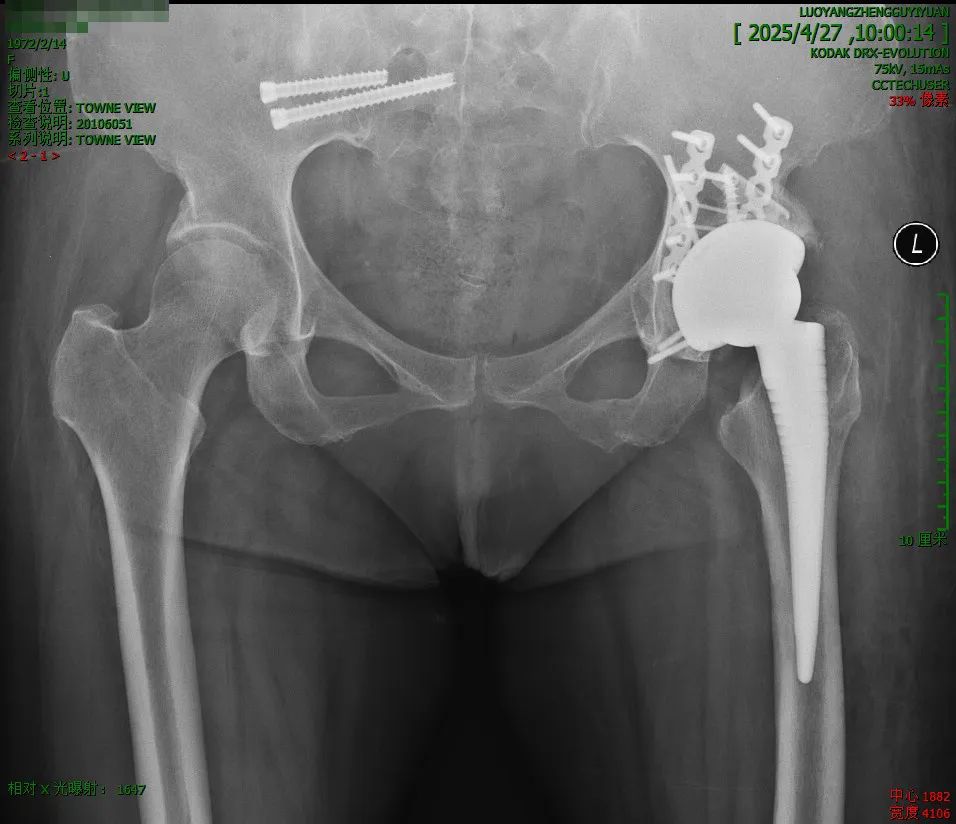

W女士,13年前因髋臼骨折行内固定手术,近2年来左髋部间断疼痛并活动受限、跛行,拟行人工髋关节置换术。

密密麻麻的钉子:

明知山有虎,偏向虎山行?

工程够大,才能体现术者水平高?

NoNoNo,惹不起难道躲不起吗?

如何考虑病人的利益?如何降低手术风险?

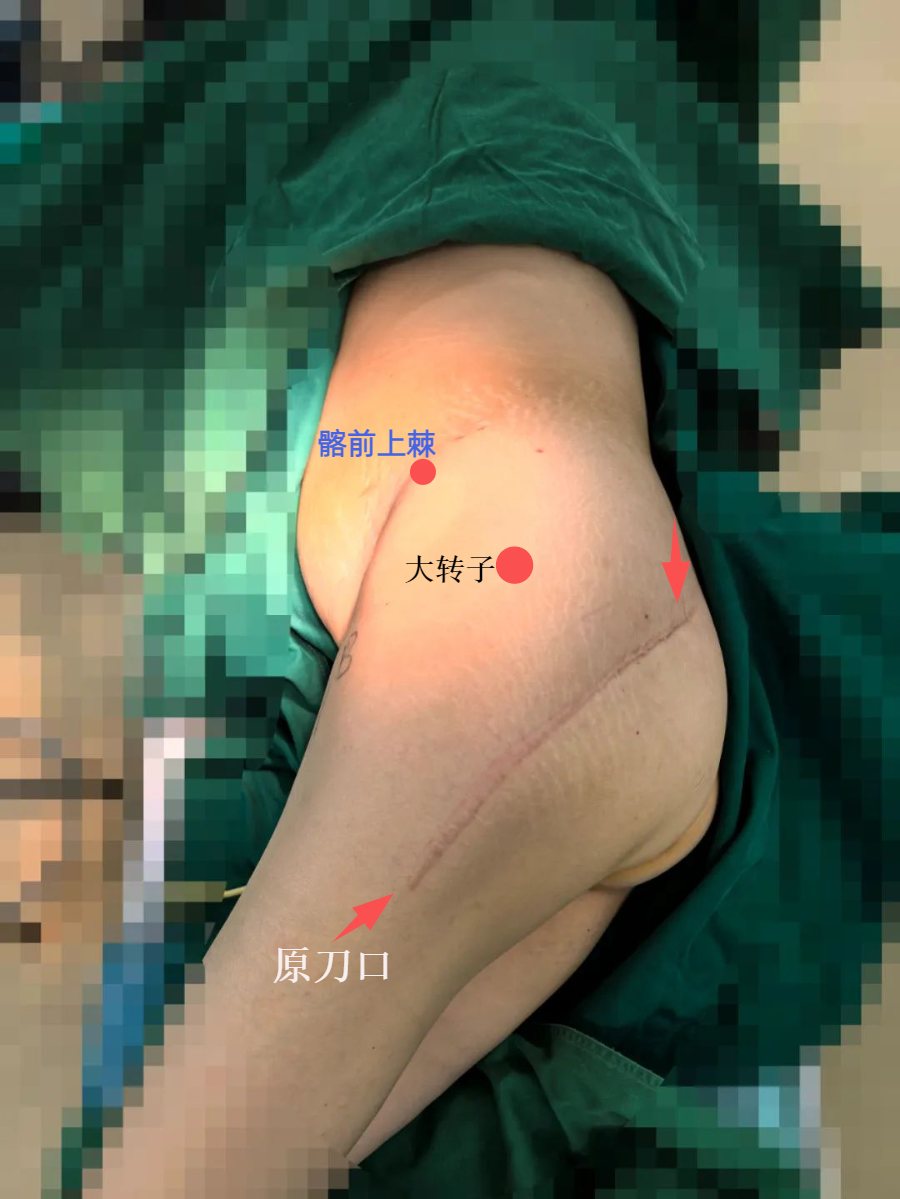

关节切口相当于内固定切口的1/3

后路好,还是前路好

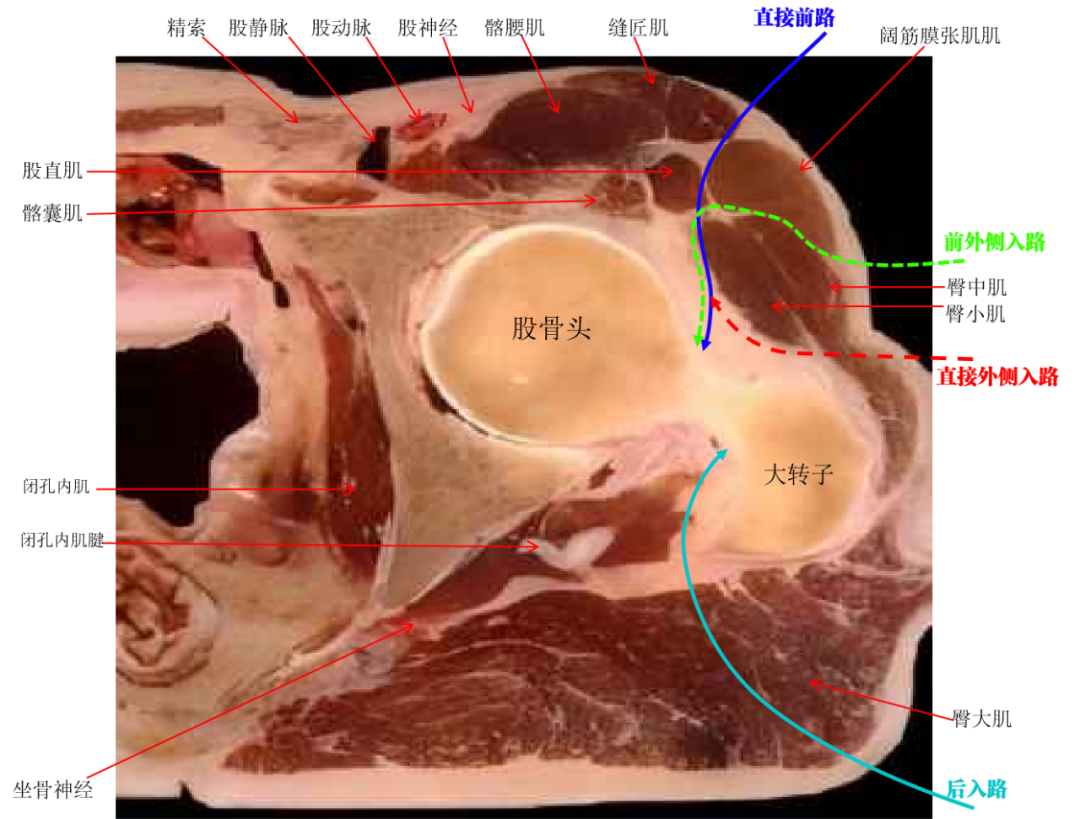

髋关节置换常用入路比较

前路置换切口明显缩短,从缝匠肌和阔筋膜张肌间隙进入,术后无需肌腱重建,且后方关节囊完整;术后疼痛轻,脱位风险较低,术后一周内即可练习下蹲。

对于大多数关节挛缩病人来说,前路更方便松解;在某些肥胖患者中,前路也更容易接近髋关节。

但缺点是绝大多数医生学习关节置换技术都是从后路开始,入手前路则需要一段时间的重新适应,改变思维,改变术中把控假体角度的习惯。

另外,对于肢体短缩、屈曲挛缩的病例,前路关节置换复位过程比后路要容易得多,同时减少了牵引过程中对坐骨神经的牵拉。点击下图查看复位难易程度:

两种切口“复位路径”明显不同

-END-

声明:本文转载自<股骨头坏死不换关节>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,如有侵权请联系删除