骨水泥注射时机需在 “疗效 - 风险” 间精准平衡!!!

一、骨水泥注射时机的分类与特性

骨水泥(PMMA)的粘度随混合时间变化分为三个阶段:

-

稀薄期(液态期):

-

拉丝期(中等粘度期):

-

牙膏期(高粘度期):

二、注射时机对疼痛的影响机制

1.疼痛缓解的核心机制

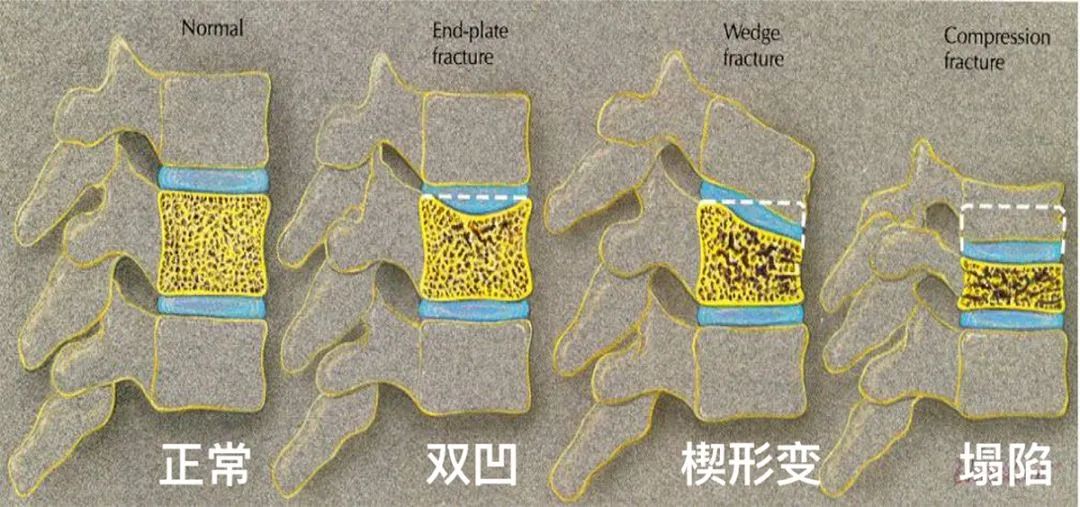

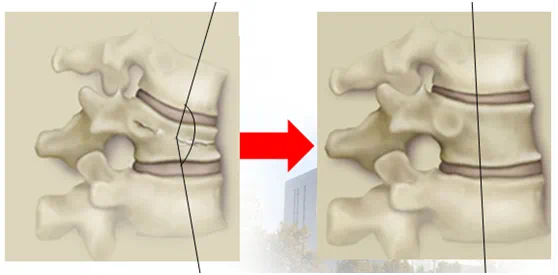

机械稳定:骨水泥填充骨折间隙,减少微动刺激神经末梢。

化学/热效应:聚合产热(50-70℃)破坏神经纤维,释放单体抑制炎症反应。

分布均匀性:骨水泥的流动性决定其能否充分填充骨折区域,影响疼痛缓解的彻底性。

-

稀薄期注射:

-

牙膏期注射:

-

拉丝期注射:

-

稀薄期:早期注射可快速渗入骨折周围水肿组织,可能更快抑制炎症反应,术后数小时内疼痛缓解明显。

-

牙膏期:因填充局限,疼痛缓解可能延迟至术后1-3天,且依赖骨水泥的机械稳定作用。

三、临床研究与指南建议

1.短期疼痛缓解

-

稀薄期vs牙膏期:

-

拉丝期的优势:

-

渗漏风险:

-

骨水泥聚合热:

-

ASNR(美国神经介入放射学会)指南:

-

中国专家共识:

四、临床决策的关键因素

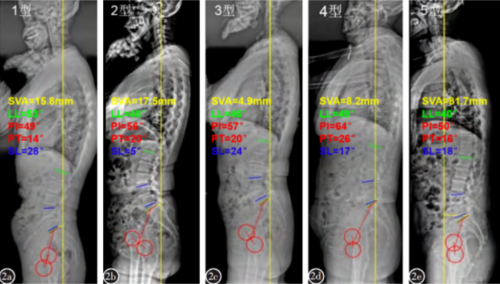

1.骨折类型与椎体条件:

-

骨质疏松性骨折(骨小梁稀疏):稀薄期或拉丝期,促进渗透。 -

肿瘤性溶骨破坏:牙膏期,避免快速渗漏。 -

创伤性骨折:拉丝期,确保填充与稳定性。

骨水泥注射时机的选择本质是“疗效-风险”的平衡

医生需根据骨折类型、椎体完整性、术者经验等综合判断,核心目标是在避免渗漏的前提下实现有效填充,从而最大化疼痛缓解效果。