注入多少骨水泥才能既稳定骨折又避免并发症?

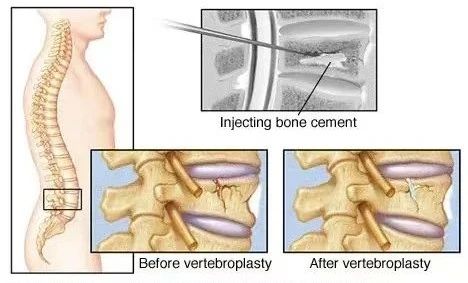

骨质疏松性骨折患者接受椎体成形术时,医生常面临两难选择:注入多少骨水泥才能既稳定骨折又避免并发症?

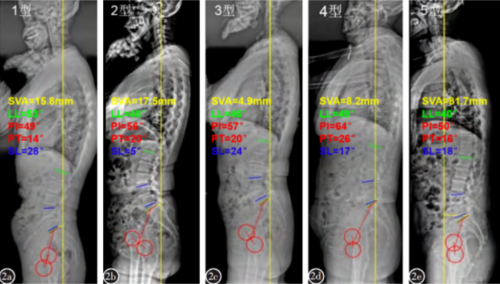

一、骨水泥注射时机的分类与特性

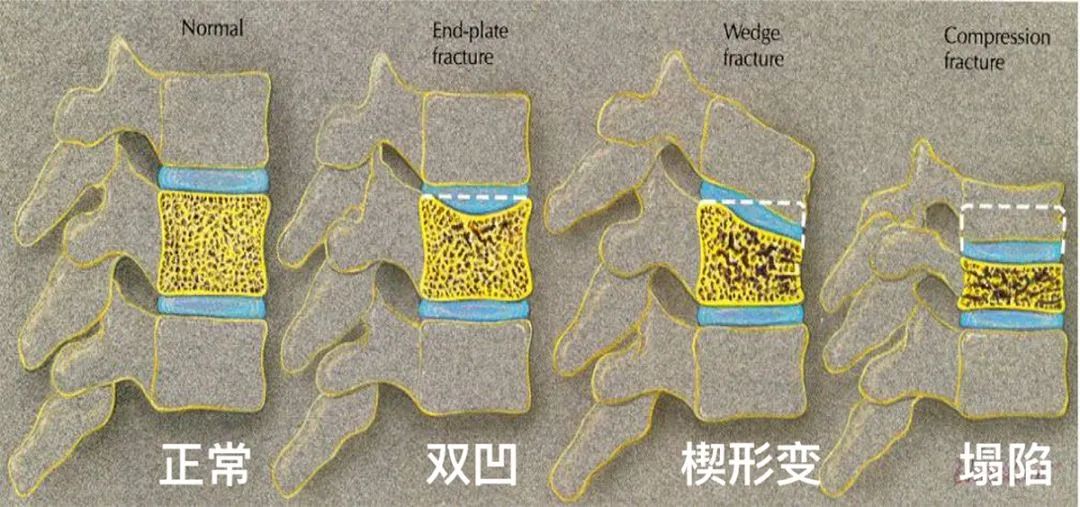

1.骨质疏松椎体的脆弱性

-

结构缺陷:骨质疏松患者的椎体骨小梁稀疏、孔隙率高(可达90%),骨水泥注入后易沿裂隙扩散,形成“糖葫芦串”样分布。 -

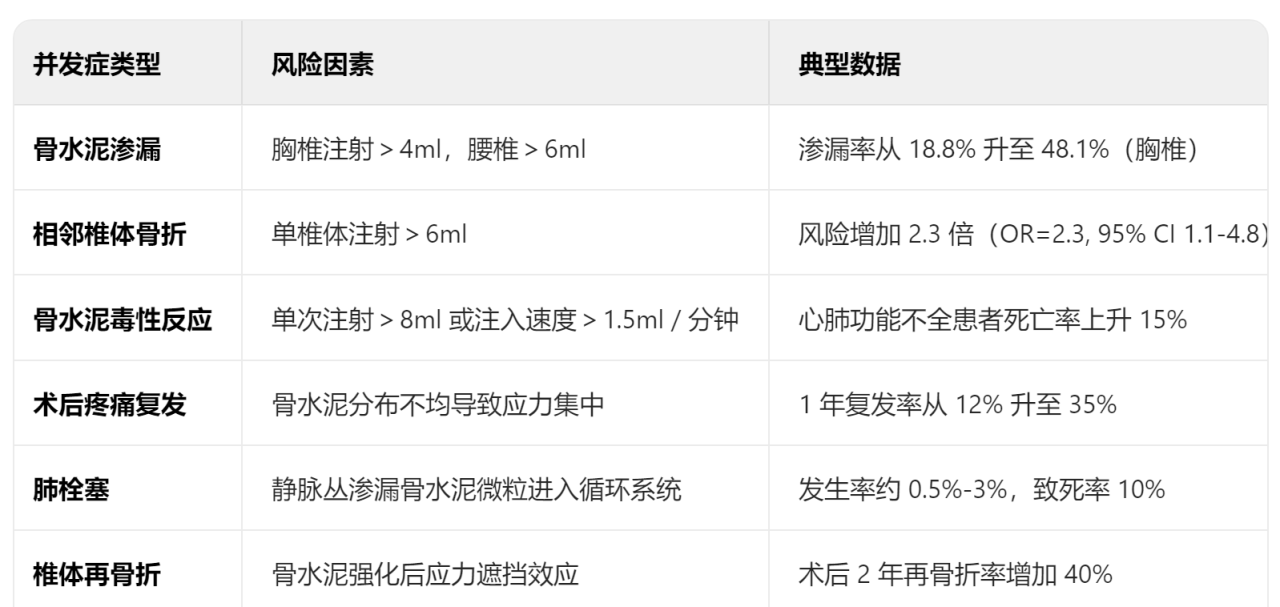

力学失衡:注入过量骨水泥会使椎体局部刚度骤增,而邻近椎体因应力集中更易骨折(风险增加2.3倍)。

-

临床数据:对126例骨质疏松性骨折患者的研究显示,骨水泥注射量超过3ml时,分布不均发生率从15%升至40%,渗漏率从7.14%飙升至28.57%。 -

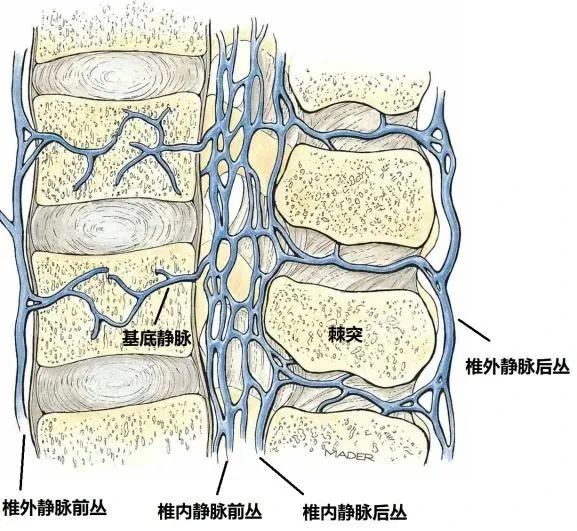

机制解析:低剂量骨水泥(2-3ml)通过“靶向填充”即可稳定骨折线,而高剂量骨水泥因椎体内压力过高,被迫向阻力最小的静脉丛或椎管渗漏。

-

自然愈合潜力:研究表明,2ml骨水泥即可使椎体高度恢复率达72%,剩余28%通过骨折端自然愈合实现,反之,过度注射可能破坏骨折愈合微环境。

二、剂量陷阱的六大危害

三、破解剂量陷阱的两大策略

-

通过测量椎体体积,胸椎注射量≤10%体积,腰椎≤15%体积即可恢复89%原始刚度。 -

若椎体存在裂隙征,需减少20%剂量以避免渗漏。

-

透视下观察骨水泥“羽毛状”弥散,若出现静脉丛显影立即停止注射。 -

监测血压、血氧饱和度,预防骨水泥反应综合征。

-

对注射量>5ml的患者,术后24小时内行CT检查排除隐性渗漏。 -

抗骨质疏松治疗同步进行,降低再骨折风险。

四、权威指南的核心建议

ASNR2024指南:

-

胸椎注射量≤4ml,腰椎≤6ml,优先使用高粘度骨水泥。 -

严重骨质疏松患者,剂量需减少20%-30%。

-

骨水泥填充以“稳定骨折”为目标,而非完全恢复椎体高度。 -

推荐采用“最小有效剂量”原则,避免过度填充。

骨质疏松性骨折的骨水泥治疗并非“多多益善”,而是需要在生物力学需求、患者耐受度和并发症风险之间寻找平衡点。

医生应摒弃“椎体高度恢复至上”的传统观念,通过精准评估和全程监控,将剂量陷阱的风险降至最低。