如何根据骨密度 “阶梯式” 选择抗骨质疏松药物

骨质疏松是威胁中老年人健康的“隐形杀手”,据《中国骨质疏松症防治蓝皮书》数据,我国 50 岁以上人群骨量减少者超 3 亿,骨质疏松患者近 7000 万。其中,骨密度(BMD)是判断骨质疏松严重程度的核心指标,而不同骨密度人群的用药策略差异显著。今天我们就来聊聊,如何根据骨密度 “阶梯式” 选择抗骨质疏松药物,科学守护骨骼健康。

文献支持:本文整合《中国原发性骨质疏松症诊疗指南(2022)》、《中国人群骨质疏松症风险管理公众指南(2024)》、《骨质疏松性骨折后再骨折防治专家共识》、《美国国立骨质疏松基金会(NOF)指南》、《国际骨质疏松症基金会(IOF)全球指南》及关键 RCT 证据,确保临床决策的科学性。

01

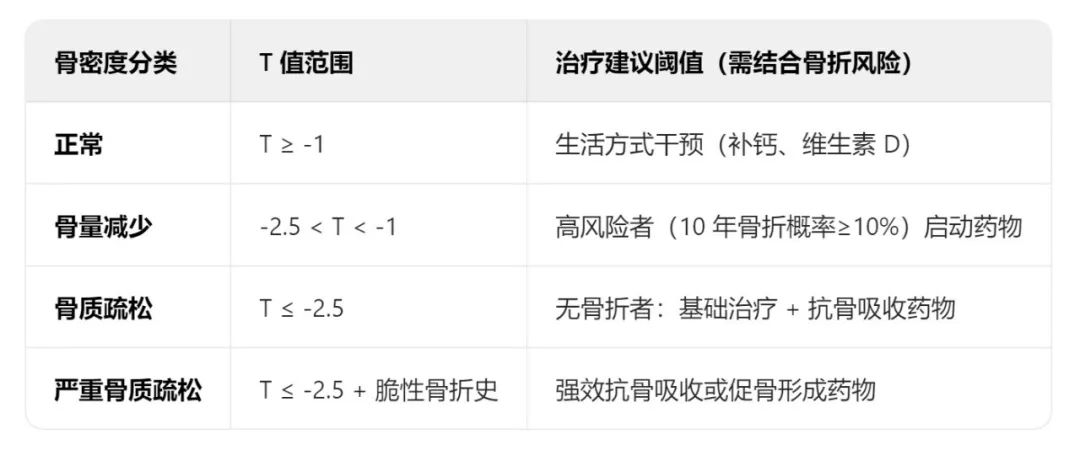

骨密度分层与治疗阈值

1. 骨密度诊断标准(DXA)

-

FRAX评分:适用于无骨折史、T 值:- 1~-2.5 者,若10年髋部骨折概率≥3% 或主要骨质疏松性骨折概率≥20%,建议药物干预。 -

临床危险因素:高龄(>70 岁)、低体重(BMI<18.5)、糖皮质激素使用史等需缩短干预窗口期。

02

阶梯用药方案:从骨量减少到严重骨质疏松

阶段1:骨量减少(-2.5 < T < -1)

-

钙剂:每日元素钙1000-1200 mg(饮食不足时补充)。 -

维生素D:普通人群 800-1000 IU/d,老年人或缺乏者可增至 1000-2000 IU/d,维持血清 25 (OH) D≥30 ng/mL。

-

选择性雌激素受体调节剂:雷洛昔芬(60 mg/d),适用于绝经后女性,降低椎体骨折风险,但对髋部骨折效果有限。 -

双膦酸盐(二线选择):阿仑膦酸钠(70 mg / 周),仅推荐用于高骨折风险者(如 FRAX 评分≥20%)。

-

双膦酸盐:

-

地舒单抗(RANKL 抑制剂):

-

依降钙素(20 IU / 周):短期缓解骨痛,对骨密度提升作用较弱。 -

维生素K2:促进骨形成,可与双膦酸盐联合使用。

-

特立帕肽(20 μg/d ):疗程≤2 年,显著增加骨密度(腰椎+9-13%),降低椎体再骨折风险 65%。 -

罗莫佐单抗:105 mg / 月,适用于极高风险者(如近期多发骨折),1 年椎体骨折风险降低 73%。

-

地舒单抗(60 mg/6 个月)联合口服双膦酸盐(需间隔 2 周),适用于骨转换率高者。

-

锶盐(雷奈酸锶):2 g/d 口服,促进骨形成同时抑制吸收,但心血管风险需警惕(欧洲已退市,需谨慎使用)。

-

基础治疗+ 抗骨吸收药物 + 促骨形成药物(如特立帕肽序贯地舒单抗),适用于骨密度极低(T<-4.0)或多重耐药者。

-

起始泼尼松≥7.5 mg/d 且疗程 > 3 个月者,立即启动双膦酸盐(如阿仑膦酸钠)或地舒单抗。 -

合并性腺功能减退者,补充性激素(需评估风险)。

03

用药监测与调整策略

1. 疗效评估

总结:阶梯用药核心原则